本書はアメリカの変容と今日におけるコモングッドの喪失や復権可能性などを分析した、文明論や道徳論に近い内容です。「コモングッド」という概念は非常に多義的な意味を含んでおり、邦訳では文脈に合わせて「共益」(私益の対としてのコモングッドで、金銭のように可視化できるものや、公教育へのアクセスのような不可視なものも含む)、「公共善」(内なる善の共有や、社会全体のための善)、「良識」(一般市民が共有する良心的価値のイメージ)という3種類の「コモングッド」として訳し分けられています。

本書はアメリカにおける事例を詳細に取り上げていく関係上、特に第3部の「『コモングッド』は取り戻せるか」などは、政治文化、教育システム、メディアなどマクロな部分についての解説・分析が多く少々読みにくさを感じる箇所も少なくありません。それゆえ、取り上げられた事例を日本に置き換えるならばどうなるか? という点を念頭に置きながら読み進めることで理解がスムーズになると思われます。

著者のロバート・B・ライシュは、カリフォルニア大学バークレー校のゴールドマン公共政策大学院教授とブルム開発経済センターのシニア・フェローを勤め、かつてはクリントン政権で労働長官等の政権に仕え、オバマ大統領のアドバイザーも勤めたという経歴の持ち主です。代表作としては『暴走する資本主義』(東洋経済新報社, 2008 )、『余震(アフターショック)――そして中間層がいなくなる』(東洋経済新報社, 2011)、『最後の資本主義』(東洋経済新報社, 2016)などがあります。

原著が執筆されたのは第一期トランプ政権時ですが、翻訳版が刊行されたのは大統領選の最中の2024年10月であり、訳者あとがきでも象徴的な出来事として24年7月のトランプ氏の銃撃事件について触れられています。

トランプ氏が再選を果たした今日の状況を踏まえると本書で言及される様々な事象、なかでも「コモングッド」の衰退や、オバマ政権までに生じた様々な変化の帰結として(第一期)トランプ政権が誕生したという指摘は、第二期トランプ政権について考えるうえでも重要な論点になると思われます。

訳者の今井章子さんによる解説「経済学者による文明論としてのコモングッド」では2024年の都知事選におけるポスター掲示スペース販売などが、コモングッドを搾取して私益を増やす例として、本書の冒頭のみならず多くの場所でコモングッドを搾取する代表的な人物モデルとして登場するマーティン・シュクレリ(製薬会社チューリング・ファーマーシューティカルズの元CEOで、販売権を取得したAIDS向け治療薬「ダラプリム」の薬価を50倍に釣り上げ世界中から非難を浴びた人物)に絡めて取り上げられています。

政治家の汚職や世間を騒がせた闇バイト、相次いで露見する企業倫理や受託者責任を厳しく問われるべき(特に金融業界の)事件などに象徴されように、コモングッドの喪失や崩壊(ライシュは「劣化」という表現も用います)は、アメリカのみならず日本でもより顕著になっていますが、そういった状況に対してはアメリカと同様に多くの人がシニシズム(冷笑)的な態度を貫き、無関心に傍観するのみという状況にあり、共訳者の雨宮寛さんは訳者解説「コモングッドとシニシズム(冷笑)の狭間に」において、日本の状況を次のように指摘されます。

情報技術や通信ネットワークが安全に機能するような法規制やデータ保護には関心を持つものの、人々は、自らの生活にあまり関係のない違反行為に対しては、目を伏せ、耳を塞ぎ、できるだけ関わらないようにと思っている。政治家などの権力を持つ側の違反行為がなくならず、多岐に及んでいるのは、人々はコモングッドを保持するよりも、「お偉いさんがまた悪いことをしている」という諦めに近いシニシズム(冷笑)が普通になってしまったことも影響しているであろう。

(185頁)

そういった状況を打開するにはコモングッドへの関心を高める必要があり、ライシュは「私の目標は人々がみんな『コモングッド』に賛同することではない。そうでなくても、コモングッドについて人々が語り、考え、他者の見解に耳を傾けることを、慣習として身に付けることを目的としている。それだけでも大きな前進なのである」(7頁)と、本書のテーマについて記します。

コモングッドは「アメリカ人が共通して保持してきた善」(6頁)ではありますが、コモングッドの範疇に含まれる考え方の多くは国を問わない普遍的なものが含まれており、本書は、「我々はどうあるべきか」を今一度考えるための参考書としても活用できると思われます。また、コモングッドに近い概念として思い出すのが、いずれも重なる領域の多い近似的な概念である「贈与」と「利他」や、2000年に公開された映画『ペイ・フォワード 可能の王国』(Pay It Forward)で広く知られるようになった「ペイ・フォワード(善意の連鎖/恩送り)」であり、高い道徳・倫理観や過不足のない連帯性が維持されたより良い社会という理想の実現を目指すという点でコモングッドとペイ・フォワードも類似点が多くあります。

本書では過去40年間にアメリカ起こった、主要機関に対する国民の信頼低下、利益追求・株主還元の最大化に注力するようになった大企業、市民意識の変化、「繭玉空間(フィルター・バブル)」(インターネットのアルゴリズムで選別された一義的なレコメンド空間であり、一例としてはトランプ支持の投稿にいいねやブックマークなどのアクションを行うと、類似投稿が自身の画面に優先的に表示され情報の偏りを生じさせる)、データ・マイニングに対する自衛意識や、個人情報を商品として集約するビッグ・テックに対する法規制の検討など、アクチュアルな問題が数多く論じられています。とりわけデータ・マイニングやフィルター・バブルは日本においても非常に身近な問題でもあるため、対岸の火事として流し読めるものではないでしょう。

コモングッドとは

コモングッドは多義的な意味を持つため単的に示すことが難しい概念ですが、「同じ社会の一員として連帯する市民が、互いにどんな義務を負っているかを示す共有価値である。それは、私たちがそれに従おうとするような規範であり、また、私たちが成就させたいと思う理想である。(……)『コモングッド』に関心をよせること、その感覚を心のうちに持ち続けることは、道徳的態度といえよう。私たちがみんなともにあるということを認識できるからだ。共益概念のないところに社会は存在しえない」(21頁)と、ライシュはコモングッドの一側面について記します。

コモングッドに関するライシュの議論は倫理学(ethics)に近いものでもあり、市民が共通のものとして身に付けるべき道徳規範や意識、「共益」や「公共善」に与する態度などが含まれています。「1970年代以降、アメリカ人はコモングッドについてあまり語らなくなり、自分の権利を拡大することにこだわるようになった」(4頁)と指摘されるように、今日においてコモングッドは過去的なものとなり、ライシュは「『もっとも偉大な時代(Greatest Generation)』から『個人主義の時代(Me Generation)』へのシフト」「『みんなで一緒に(you’re in your own)』から『それぞれの裁量で(you’re on your own)』へのシフト」を1970年代以降の特徴と指摘します(同前)。

コモングッドの喪失や前述のパラダイムシフトに関する箇所を読んだ際、まず思い浮かんだものはオルテガの『大衆の反逆』(1929)でした。ライシュの問題提起は、近現代アメリカにおいて、ライシュの問題提起は、現代アメリカにおいて、オルテガが同書を記した20世紀前半(大戦間期であり、ファシズムが台頭し始めた時期)のスペインにおける変化よりも急速に進展する「『大衆』化」や「超民主主義(多数派の専制)をコモングッドの「劣化」や「崩壊」という観点から分析してみせたともいえます。

非常に多義的な意味を持つ「コモングッド」はアメリカ国民を団結させる共通概念で、ルーズベルトの「四つの自由」(「言論の自由」「信教の自由」「欠乏からの自由」「恐怖からの自由」)に明示され、1960年代の公民権運動やヴェトナム戦争に対する抗議運動など、思いやりを持って他者と連帯する意識を支えてきたのもコモングッドであるとライシュは指摘します。いわれてみれば、アファーマティブアクション(積極的差別是正措置)や不寛容な社会に対する異議申し立て、社会運動を通じたマイノリティの連帯形成など、アメリカにおける象徴的な出来事はコモングッドに支えられてきたのだと感じさせられます。

その一方、近年ではBLM(Black Lives Matter)運動のように連帯が翻って対立構造や分断を激化させる例が顕著になっているという印象を受けます。日本を例にすると、やはり新自由主義体制と覇権的な「自己責任論」が、他者に対する関心や連帯意識を育むことを阻害し、ライシュがアメリカについて指摘した「個人主義の時代」や「それぞれの裁量で」(あるいは自己責任でご自由にどうぞ)という価値観が支配的になっているようにも見えます。

本書におけるコモングッドの喪失(あるいは「劣化」)は、公権力、企業、政治、スポーツ、芸能など多岐に渡り、「共益」、「公共善」、「良識」といったコモングッドという言葉の意味するものがどのように作用している/してきたかが分析されます。また、第3章「『コモングッド』の起源」はアメリカの歴史的特徴からコモングッドが「アメリカ人」にとって重要であるかが分析され、独立宣言や合衆国憲法、演説といった公文章や声明に通底する「心情」が人々をアメリカ人として結束させる(47頁)ことなどが指摘されます。

私たちは互いにコモングッドを共有していかなくてはならない。なぜならコモングッドこそが私たちを「市民」たらしめるから、あるいは、たらしめてきたからである。私たちはときにコモングッドを充分に果たせなかったが、それでもなおコモングッドは、アメリカ人が懸命に実現を目指している理想である。「コモングッド(公共善)」は人々に善悪の判断を示し、他者に影響を及ぼすような決断を導き、市民的義務に対する理解を高める。コモングッドはとは、広範で高貴な義務なのである。

(49頁)

本書の冒頭を読んだ際にオルテガ『大衆の反逆』に近しい印象を抱いたという点は冒頭にも記しましたが、引用部の「コモングッドとは、広範で高貴な義務なのである」という点もオルテガのいう「貴族の精神」(「大衆」と対になるもので、過去への敬意、他者に対する寛容性、万能感に陥らない謙遜的態度などを含有する)に通ずるものがあります。

本書の中ではオルテガの名は登場しませんが、オルテガへと繋がる保守思想も先駆者であるエドマンド・バークへの言及もあり、ライシュの問題意識や目指すべき理想像などはバークやオルテガの系譜に連なる現代の保守思想と同じ位置を見据えており、中島岳志さんが提唱する「リベラル保守」(『リベラル保守宣言』を参照)というスタンスは、アメリカにおける「コモングッド」と高い親和性を持っていると感じます。

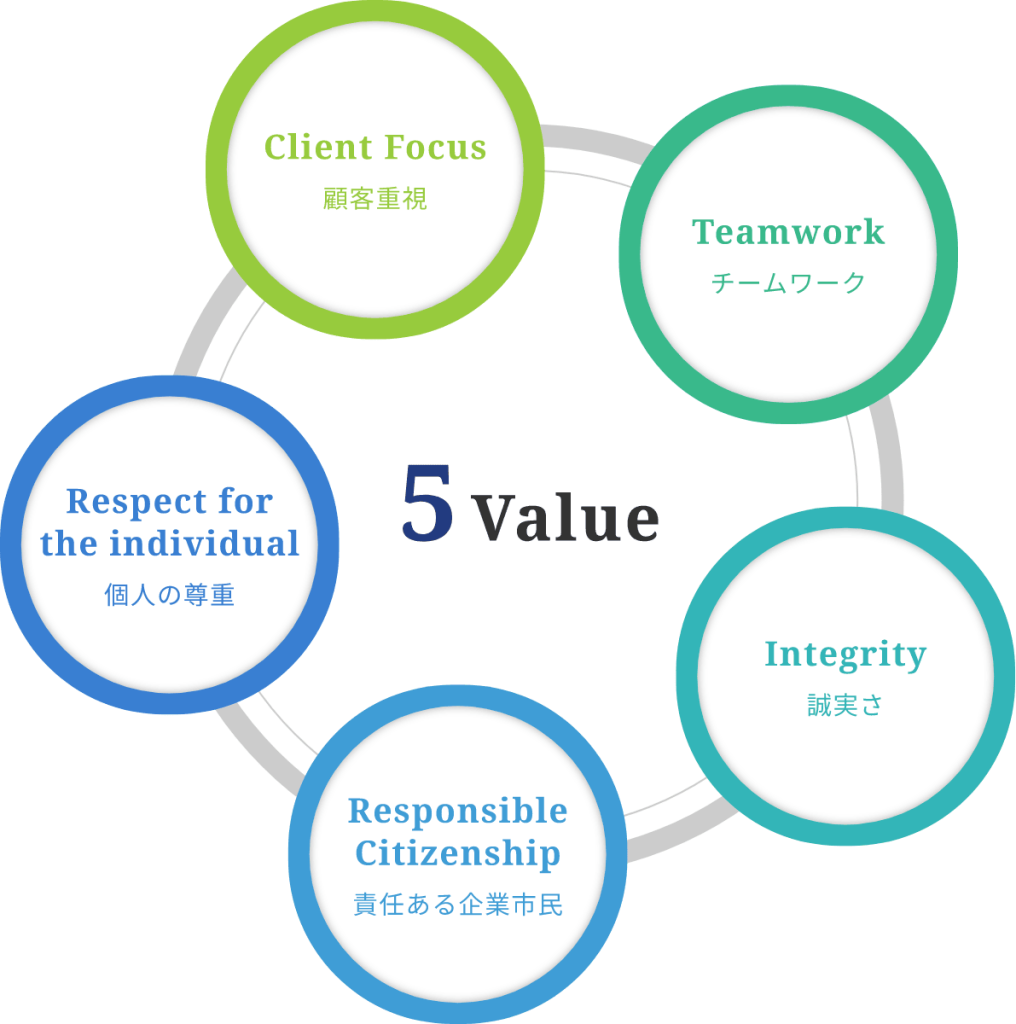

加えて、弊社の理念「5バリュー」は、代表の斉藤彰一をはじめとしたコアメンバーが在籍してきた、メリルリンチの「5プリンシパル」を踏襲したもので、改めて5プリンシパルの各項目を見ると、アメリカ的な「コモングッド」が色濃く反映されていることに気付かされます。

メリルリンチ日本証券の開業からほどなく刊行された岩崎直さんの『メリルリンチのナンバーワン戦略: 日本市場を席巻する世界最大の証券会社 その実力と正体』(1998, 徳間書店)に「5プリンシパル」についての詳細が記載されているので、下記に一部を引用します。

顧客重視(全8項目) CLIENT FOCUS

2.メリルリンチの誠実さ(インテグリティ)に対する認識をもって、顧客の期待に応えること。

5.永続的な関係を樹立し維持すること。そのためには顧客からの言葉に耳を傾けて信頼と親近感の育成を図らなければならない。

個人の尊重(全7項目) RESPECT FOR THE INDIVIDUAL

1.立場とか状況に関係なく、あらゆる人間に対して礼節と敬意をもって対応すること。

3.異なる経歴の持ち主が機会均等の原則に従って、自分の能力を最大限に活用できるような環境を整えること。

5.個人の立場を理解する努力を払い、他人の関心事および考え方に積極的に耳を傾けること。

チームワーク(全8項目) TEAMWORK

3.個々人の間で、互いに異なる生き方、考え方や経歴を尊重すること。

4.自らの信頼性を高め、互いに切磋琢磨し、全面的にチームに貢献しなければならない。

6.個人およびチームの実績を認め、それに報いること。

責任ある企業市民(全4項目) RESPONSIBLE CITIZENSHIP

1. メリルリンチが事業を行う場所において、現地のあらゆる習慣や決まりや法令を認識し、遵守し尊重すること。

2. コミュニティ(地域)活動への参加を支持し推進するような環境を育成すること。

3.自分の時間や能力に応じ、他人の生活の向上に貢献すること。

4. 人間の環境について責任ある行動をすること。

誠実さ(全5項目) INTEGRITY

1.あらゆる側面で個人的、職業倫理基準を十分に明確化したうえで業務を遂行すること。

2.いかなるときも誠実かつオープンな態度を保つこと。

3..信念を守るとともに自身が誤った場合には、その責任を受け入れること。

『メリルリンチのナンバーワン戦略』, 129-135頁より引用。

日本人読者にとっては、「コモングッド」という言葉から想起させられる汎用的なイメージや、訳語として選択された「共益」、「公共善」、「良識」などであれば理解しやすいと思うのですが、ナショナル・アイデンティティや市民(権)などにも関連したコモングッドという概念は捉えにくい部分があり、そのことが本書の議論をやや読み辛く感じさせるかもしれません。

訳者の一人である今井章子さんによる解説「経済学者による文明論としてのコモングッド」では、コモングッドを日本に置き換えて考えた際、暗黙のルールを破るという非コモングッド的かつ奇抜な行動がイノベーションや悪しき慣習を打破するポジティブな側面がある一方、コモングッドの持つ同調圧力、言い換えれば「場の空気」の支配(「空気」については、山本七平『空気の研究』を参照)について指摘されます。

ガラスの天井を破る、父親が育休を取る、などの新しい行動を嫌う同調圧力が「コモングッド」の顔をした強制力となり、変革を後退させる危険性についても気にかけておかねばならないだろう。2020年以降のコロナ禍で、アメリカは国家非常事態を宣言し、州法や条例で外出禁止を規定し、違反者には罰金を科すなどの措置をとった。ところが、日本では外出の「自粛」はあくまでも政府の「要請(お願い)」であって罰則はなかったにもかかわらず、「マスク警察」のような私的な制裁や世間の「白い目」の威力で、十分すぎるほどの効果が出た。当時はそれで助かったのだし、命の危険を前に「自由」と「共益」のバランスの議論は棚上げにせざるを得なかったわけだが、落ち着いて考えてみると日本に蔓延する「人と違うことをする人を認めない」マインドセットが「コモングッド」として濫用され、人々の自由を毀損することがないかどうか、常に自戒を怠らない努力も求められよう。

(189-190頁)

コモングッドという考えが独裁や専制に繋がる可能性があるという批判は第2章「私たちはどんなコモングッドを共有しているのか」で、利他を排し利己主義を積極肯定しエゴイズムを「自己本位であることの美徳」(the virtue of selfishness)と称し、リバタリアニズム(自由主義)に影響を与えた小説家アイン・ランドや、ランドの思想を引き継ぎ『アナーキー・国家・ユートピア』(1974)を刊行した哲学者ロバート・ノージックなどが取り上げられます。

一方ライシュは、「彼らが否定する『コモングッド』は存在する。善悪の判断に関わる共通概念の数々に、私たち自らが従順でなければ日常生活はひどいものになろう。(……)そんなものは社会とはいえない。文明(civilization)とさえ言えない。なぜなら、そこに礼節(civility)がないからだ」(25頁)と指摘します。

コモングッドは「ありふれたもの(コモン)」であるからこそ、どんな社会の中にも存在し、なおかつ各社会に固有の特徴を反映するような要素(日本では「空気」)を帯びることがあるともいえるでしょう。

コモングッドの凋落

「共益」としての「コモングッド」は数世代に渡って積み上げられた「信頼」の集合体である一方、暗黙のルール(社会的制約)を破って私的な利益を得るための機会として利用する シュクレリのような人物が相次いで登場するようなケースが1960年代半ばから多く見られるようになり、ライシュは1964年のトンキン湾事件(ジョンソン大統領)から2017年のウエルス・ファーゴ事件まで、暗黙のルール崩壊の代表的な事例を並べます(54-65頁)。

ライシュのまとめた事例で注目したいのは、1999年の金融デリバティブ以降、グラス=ティーガル法の廃止(1999、クリントン大統領)、ウオール街の金融ギャンブル(2000-2007)、ドットコム・バブル事件(2003)、ゴールドマン・サックスの利益相反行為(2007)、投資銀行ベア・スターンズ社の経営破綻(2008)、リーマン・ブラザーズの経営破綻(2008)、バーナード・マドフの巨額投資詐欺事件(2008)、ウオール街金融危機(2008-2010)、マーディン・シュクレリによる薬価値上げ(2015)と、99年から2010年代にかけて、金融業界における暗黙のルール崩壊が顕著になっている点で、ライシュは1970年以前にも取り上げたような事件がないわけではないと付け加えたうえで、次のように述べます。

あのころに比べて何が違うと言えば、様々な不正がより深刻化している点だ。50年以上生きてきた人なら、コモングッドの崩壊を見逃しはしないだろう。元上院議員の故ダニエル・パトリック・モイニハンの言葉を借りれば「逸脱行為の定義が下方に落ちる」結果になっているのだ。これまでならだれもが誤りだと判断していた行為が、通常のことだとみなされるようになってしまった。そしてこの国のあらゆる主要な機構に対する信頼が低下し、シニシズム(冷笑)が蔓延するようになったのである。

(65頁)

上記の指摘はアメリカのみならず日本にもあてはまるであろう点が多く、外部からみると不適当と思われるものが通常であると錯覚してしまう(「共益」や「良識」としてのコモングッドの欠如)の例としてまず思い浮かぶのは、EB債やファンドラップなどです。「共益」や「良識」よりも私的かつ会社の利に与することが優先されるような事例が横行し、金融庁の注意喚起や介入を呼び込み、「フィデューシャリー・デューティー(受託者責任)」・「顧客本位の業務」が打ち出される結果を招きました。

リストとしてあげられた数々の出来事などを通じて「世の中のゲームのルールは『コモングッド(共益)を尊重するものから『何が何でも手段を選ばず勝ってやろう』とするものへと大きく変貌した」(67頁)とライシュが指摘するように、暗黙のルールの逸脱やコモングッドの劣化は相手のことを思わない利己的なビジネスの台頭へと繋がり、日本においては金融・証券業界においてことそれが顕著であるような印象もあります(証券ビジネス関連については、浪川攻さんの『証券会社がなくなる日 IFAが「株式投資」を変える』などをご参照ください)。

コモングッドの再考に向けて

3部構成の本書は、コモングッドを欠いた典型例としてのシュクレリについての言及から始まる第1部(「『コモングッド』とは何か」)で、コモングッドの概論やアメリカにおける「コモングッド」の展開などが扱われ、第2部(「『コモングッド』に何が起こったか」)では衰退の原因や、現在のシニシズムが蔓延する過程が分析され、第3部(「『コモングッド』は取り戻せるか」)では、公衆道徳の再考や政治やメディアに対するリテラシーの獲得、市民教育など、現在のアメリカ社会に対する提言が中心となるので、普遍的な問題提起でもある第1・2部にくらべると地域色が強くなりますが、コモングッドを学び直すための実践の例として参考になると思われます。

「共益」、「公共善」、「良識」を含む「コモングッド」はSDGsにも大きな影響を与えてきた「社会的共通資本」(英訳では”Social Overhead Capital” または”Social Common Capital”)と非常に近い概念でもあります。

宇沢弘文さんの経済思想の中心的な概念というべき「社会的共通資本」は、大気、森林、河川、水、土壌などの「自然環境」、道路、交通機関、上下水道、電力・ガスなどが含まれる「社会的インフラストラクチャー」、教育、医療、司法、金融制度などの「制度資本」という3つの大カテゴリーに分けられ、都市や農村は社会的共通資本から成立し、その利用やサービス分配によって国や地域の社会・経済的構造が特徴づけられるとされます(宇沢弘文『社会的共通資本』, 2000, 岩波書店, 3頁)。ライシュの議論の中でも、教育、医療、金融など「制度資本」に類するものは、重要な「共益」として位置づけられています。また、宇沢さんは21世紀の社会が目指すべきものとして「ゆたかな社会」という概念を提示し、その構成要素として下記の5点をあげられます

(1) 自然環境の安定的・持続的な維持。

(2) 快適・清潔な生活を営める住居と、生活的・文化的な環境。

(3) 子供たちが資質や能力を伸ばし、発展させ、調和の取れた人間として成長しうる学校教育制度。

(4) 疫病・傷害に際して、時々の最高水準の医療サービスの享受。

(5) 希少資源が、1-4の目的を達成すために効率的・衡平に配分されるような経済的・社会的制度の整備。

上記の5点はいずれもライシュが取り上げた「コモングッド(「共益」「公共善」「良識」)と深く関わっているといえるでしょう。ライシュは1964年のトンキン湾事件を、1960年代半ば以降に見られる暗黙のルールを崩壊させた事件の最初に位置付ける一方、1956年に渡米した後ヴェトナム戦争の影響で英国に渡り1968年に帰国した宇沢さんが「社会的共通資本」を構想するきっかけになったのが、公害・農村破壊・過度な都市開発といった高度経済成長の歪みと言われています。

水俣病を筆頭とした公害病の拡大などは暗黙のルールを破るという点で高度経済成長期の日本におけるコモングッドの喪失の典型例である一方、今井さんが指摘する「『コモングッド』の顔をした強制力」もまた公害の拡大に(内部からの)歯止めをかけることを難しくしていたとも考えられます。さらに、山本七平さんも『空気の研究』(1977)の公害に関する議論の中で、「空気」の支配による拘束状態や自由の喪失、「資本の倫理(会社を守るために公害の原因を隠蔽する)」などの日本型組織の閉塞性などを指摘されています。

本書で論じられるのはアメリカにおける「コモングッド」であるため、扱われた議論や提案がそのまま日本の状況に当てはめることはできませんが、ライシュが本書の目的としてあげたように(日本において)「コモングッド」に相当するものや事例について考えたり、他者に意見に耳を傾ける慣習を身に付けるための糸口になると思われます。

メリルリンチの5プリンシパルとコモングッドの親和性については先に述べましたが、アメリカのFAのビジネスに対する心構えやウエルスマネジメントの流儀についても、その根底には、本書の第3章「『コモングッド』の起源」で詳述されるアメリカ流の「コモングッド」、ライシュの言葉でいえば「広範で高貴な義務」がしっかりと根差しているようにも思えます。

本書の議論に関連するものとして、「贈与」「利他」「ペイ・フォワード」などをあげましたが加えてもうひとつ、アダム・グラントによる「ギブ(ギバー)」と「テイク(テイカー)」に関する分析もコモングッドに関わるものとしてあげられます

グラントの著書『GIVE & TAKE』では、「ギバー(与える人)」、「テイカー(受け取る人)」「マッチャー(ギブとテイクのバランスを取る人)」の3類型を基にした統計踏査を通じて、「ギバー」が最も成功する結果を提示しました。3類型のバランスは人によって異なり、ギバーに徹する人もいれば、シュクレリのような共益搾取に徹底するテイカーもいます。『GIVE & TAKE』の中で成功者として紹介されるギバーは、「利他」や「共益」に対する意識を強く持つ人が多く、その根底には「コモングッド」がしっかりと根付いていると感じさせられました。

近年ではSGDsやESG(Environment Social Governance)、 サスティナビリティ(持続可能性)経営の重要性が高まっています。いずれトピックも「コモングッド」あるいは道徳規範や、「共益」や「共通善」といったコモングッドに対する関心が必要とされるほか、「利他」や「社会的共通資本」について知ることで、より理解を深めることができます。

倫理や道徳というワードに対し、高尚さや学校教育のような窮屈さやシニシズムを抱く人は少なくないと思いますが、「広範で高貴な義務」について考え、「我々はどうあるべきか」を問い直すことが必要とされる時代になっていることは確かであり、そのような問題意識を少なからず持っている方は、非常に意義深く本書を読めると思われます。

関連記事

・宇沢弘文『社会的共通資本』

・中島岳志『思いがけず利他』

・浪川 攻『証券会社がなくなる日』

・アダム・グラント『GIVE & TAKE』

・「保守的態度とは何か(3)」

人気記事

まだデータがありません。