2023年に「写真フィルムの高騰はいつまで続く?」という記事を書いた際は、若者層を中心にフィルム撮影がリバイバルの様相を見せるほか、コダック社などもフィルムの生産強化に乗り出しているなどポジティブなニュースが多く散見しました。それゆえに、写真フィルムの高騰も次第に沈静化していくのではないかとやや楽観的に考えていました。

それから2年ほどが経過しましたが、23年以上に不安定になりつつある世界経済・情勢、様々な物価高を背景に、写真フィルムはさらなる値上がりや商品の生産終了などが相次ぐなど、2025年5月現在の状況は悪化の一途をたどっています。とはいえ、近年ではリコーイメージングの新しいフィルムカメラが好調な売れ行きをみせ、フィルム生産を手掛けるロモグラフィーから初心者でも使いやすい自家現像用のキットが発売されるなど、フィルム撮影の敷居を下げるポジティブな話題も少なくないのですが、価格や製品供給の安定化にはまだまだ時間を要すと思われます。

前回の記事では写真フィルムの値段の推移を中心に取り上げたので、今回はその後の値動きや写真フィルムを取り巻く状況の変化、そして富士フイルムの一強体制ともいうべきインスタントカメラ市場について分析していきたいと思います。

突然の大規模値上げ

2025年4月初頭に報じられた富士フイルム製品の値上げニュースは、SNSでも非常に大きな話題になりました。使い捨てカメラの代名詞である「写ルンです」が4月より約44%の値上げが発表され、富士フイルムの直販サイトでは27枚撮りが2860円という価格になりました。ヨドバシカメラのECサイトなどでは在庫がなく、Amazonなどでは商品が希少なため、直販よりも高価格帯の値段設定となっています。

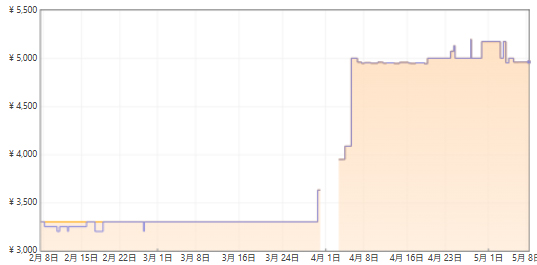

今回の価格改定では、カラーネガフィルムが21-22%、リバーサルフィルムは31-52%と、緩やかに上昇してきた過去の値上げと比べると非常に急激なものとなっています。一例として、フジカラー ISO 400 36枚撮りは1,780円前後から2,200円まで上昇(Amazon価格)し、リバーサルフィルムPROVIA100F 36枚撮りは23年の記事執筆時で3,960円でしたが、今回の値上げで5,000円前後まで高騰しました(余談ですが、執筆者が初めてリバーサルフィルムを使った2017年頃は、PROVIAが1,700円程度と記憶しています)。これに加えて、リバーサル用の現像代がおおむね2,000円ほどかかります。

ネガフィルムの現像+CD-Rへのデータ書き込みまたはスマートフォンへのデータ転送は、即日仕上げの家電量販店やカメラ店で現像代が800円前後、ネガフィルムのデータ化で700-900円程度の費用感となり、撮影した写真をデータとして確認したい場合はおおむね1,800円程度になります。

写ルンですの現在価格と合わせると、27枚を撮り切ってフィルム現像とデータ化を発注した場合、総計で約5,000円の費用がかかります。ネット注文+郵送であれば現像とデータ化のセットでも比較的安価に済みますが、ある程度まとまった数を送らなければ手間になってしまいます。

執筆者の場合、フィルムの高騰以前は年数回5-6本ほどのフィルムをまとめて郵送していましたが、現在は年数本程度しかフィルムを使用しないうえ、なかなか撮りきることもないため家電量販電で現像+データ化を発注することがほとんどです。

コダックやイルフォードといった主要メーカーのフィルムも、富士フイルムほどの値上がりではありませんが、再度の値上げがアナウンスされるなど写真フィルムを取り巻く状が好転する気配は今のところなさそうです。とはいえ、価格高騰以外の面ではポジティブな変化も生じつつあります。

令和に登場した新製品

2024年(令和6年)の7月、リコーイメージングが21年ぶりに発売した(ハーフサイズ)フィルムカメラ「ペンタックス17」は発表当時からカメラ好きの間で話題になり、6月の時点で注文受付の一時停止がアナウンスされるなど、大きな人気を博していました。

現在のカメラ器機は一眼レフからミラーレス一眼(光学ファインダーやレフレックスミラーがないため、軽量コンパクトな設計が可能)へと主流が交替し、新製品もコンパクトカメラが多く発表されるなど、カメラのニーズは大きく重い機械から、軽量コンパクトかつスマートフォンのように写真も動画も撮影できる小型かつ多機能なものへと変わっています。

ペンタックス17もそのニーズを踏襲したコンパクトデザインでありながら、フィルム巻き上げレバーや露出補正ダイヤルが採用され、昔ながらのフィルムカメラに親しんできた層にはヘリテージデザイン的な懐かしさを、デジタルからカメラを始めた層にはアナログのギミックに新鮮さを感じさせるようなデザインになっています。また、36枚撮りフィルムであれば72枚撮影可能なハーフカメラであることも、フィルム高騰時代に適した設計と思います。

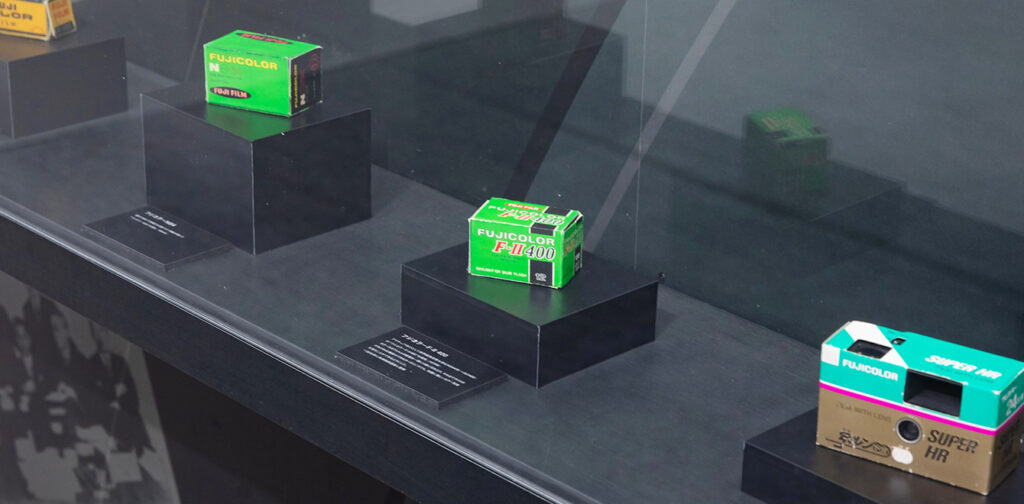

2月27日から3月までパシフィコ横浜で開催されたカメラ見本市CP+2025でも、フィルム関連の新製品が展示されていました。CP+で展示される新製品は、おおむねデジタルカメラ用であるため、フィルムカメラ用の新製品はより注目を集めたと思います。また、CP+の開催に先駆けてSNSで新製品の紹介投稿が流れており、そこで新製品の存在を知ったという方は少なくないと思います。その新製品は、ロモグラフィーの自家現像キットLomo Daylight Developing Tank 35mmです。

フィルム(基本的にモノクロ)の自家現像では、暗室環境でネガフィルムを現像タンクにセットするか、現像前のネガフィルムが感光しないようダークバッグを使って手探りでフィルムをセットします。現像キットは暗室環境やダークバッグなしでもフィルムのセッティングが行え(現像液・定着液などの準備や温度管理などの手間は変わらず必要ですが)現像工程もキットのみで完結させられる製品です。

同様の製品にはイルフォードのラボ ボックスなどもありますが、Developing Tankのほうが低価格かつネガフィルムのセッティングなどの工程も簡単に行えるので、初めて自家現像にチャレンジするビギナー層にも取り回しがしやすいといった特徴があります。

若年層を中心にフィルム写真への関心が高まりつつある流れに反し、フィルムの価格がさらなる上昇を続けていることでフィルム写真の文化が途絶えてしまうのではないかという声をフィルムの値段が目に見えて高騰し始めた頃によく耳にしてきました。映画のようなビッグビジネスでは、クエンティ・タランティーノ、J・J・エイブラムス、クリストファー・ノーランといったフィルムを愛好する著名な監督の働きかけとコダック社の協力で映画用フィルムが存続できていますが、写真フィルムは小売り・個人消費が中心であるため、映画フィルムのような大規模生産ラインの確保が難しく、値上がりや銘柄の減産・生産中止を避けることができません。ペンタックス17やDeveloping Tankのようにフィルム文化の敷居を下げるような新製品がでたとしても、生産体制や価格、現像サービス等に大規模な構造転換が起こらない限り、ニーズの高まりに対して市場は縮小していくのみと思われます。

令和の新サービスではフィルムネガは不要!?

2025年5月末、富士フイルムが新たなサービスを発表し、SNSではフィルムカメラ愛好者の間で物議を醸しだしました。サービス名称は「写ルンです+」で、写ルンですや富士のカラーネガフィルムの現像注文やデータ受け取りをスマートフォンのアプリ上での完結が可能で、量販店やカメラ屋に出向かなくともコンビニで発送まで行えるというのが特徴です。

価格は27/36枚撮りともに同価格で2,420円と、店頭での現像+データ化との価格差は僅かですが、フィルムを受け取り等で店舗までいく時間を省けるほか、コンビニからの発送受付なので近場に受付店舗のない地方でも高い利便性があるなど、合理的な部分も多くあります。

現像したフィルムをデータ化し、スマートフォンで見られるようにLINEやアップローダーのファイルを共有するという形式は全国展開するカメラのキタムラほか多くのカメラショップで実施されていますが、注文からデータ受け取り、ブラウジングやデータ管理までをアプリ上で完結させられるというのは非常に便利なのですが、本サービスが物議を醸しだした理由は、現像したフィルムのネガが返却されないという点です。

辛口のカメラ評論で知られる赤城耕一さんは、利便性の高さがフィルム存続の後押しになることを評価する一方、ネガが返却されない点に苦言を呈されています。

また、近年ではフィルム現像はデータだけが必要で、ネガは不要という若い人も多いらしく、横浜のカメラはスズキでは店舗に1週間以内にネガを引き取れる際には貯めて使えるコインを配布するなどの工夫が行われています。

さらに、写真データのプリント出力ではなくネガからプリントを焼き増したり、高解像度のフィルムスキャナーでフィルムの潜在力を十二分に発揮した良質なデータを作成する(データを編集するパソコン環境も必要)など、ネガを活用する作業を必要としなければネガを所持していても使い道がなく非合理的であるため、ネガ不要論が出てくることは合理的であるともいえるでしょう。

そもそも、データ以上にネガが重要と考える層は「写ルンです+」のターゲット層からは除外されていると推されるので、ネガを返却しないという割り切った方針で若年層への訴求力を重んじる富士フィルムの方針は理に適った判断ともいえます。

ネガの存在や物質性を意識させるペンタックス17やDeveloping Tankとは異なり、ユーザーが目にするものを写真を撮る本体とデータに限定し、フィルムの存在を意識させないことで利便性を追求して撮影に関する敷居を下げるという「写ルンです+」の登場は、フィルムからデジタルへの移行を体験してきた層にとっての写真観を揺さぶる、なかなか興味深い出来事です。

ネガフィルムとフィルムカメラで写真を撮ることが、極めて前時代的で豪奢な道楽になるのはまだ先のことでしょうが、ネガフィルムとは異なる写真フィルムは、そのニーズも市場規模も右肩上がりの成長を続けています。しかし、生産供給体制が莫大な需要を満たせていないという状況がここ数年続いています。

ネット通販などでは品薄状況が製品の価格に転嫁され、小売店では販売数制限が設けられるなど、同じ写真フィルムといえども、35mmネガフィルムとは状況が大きく異なっており、「写ルンです+」との大きな違いはデータではなく写真の物質性が最も重要視されるという点です。

フィルムの絶対的な売れ筋商品

本記事の冒頭では写ルンですの価格高騰を紹介しましたが、同じ富士フイルムの製品であるインスタントカメラのinstax (国内での名称はチェキ)と、チェキフィルムの通称で知られるinstax専用フィルムは、「フィルムの高騰はいつまで続く?」でも触れたように、国内外を問わず、年々その売り上げを伸ばし続けています。

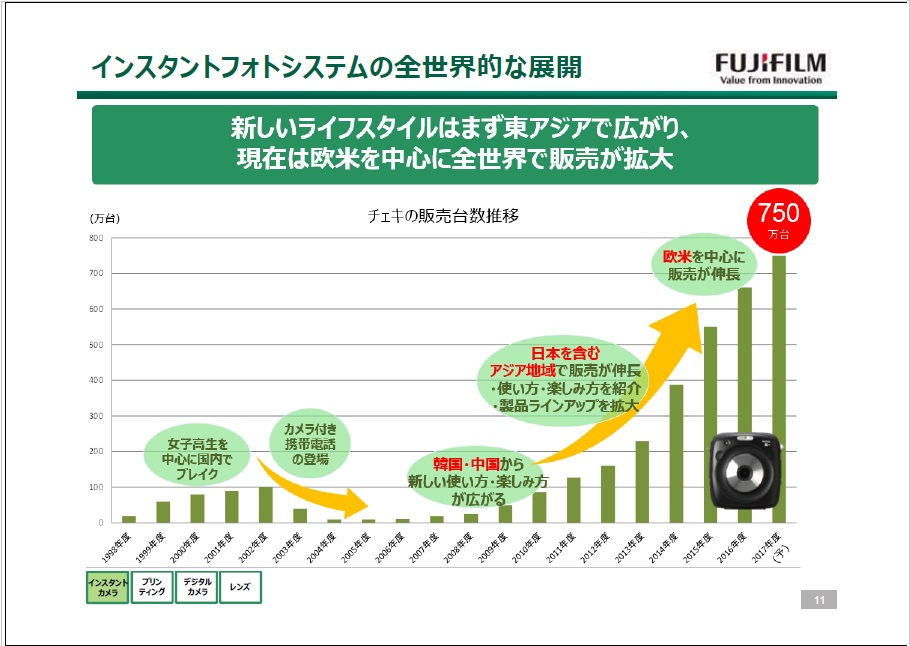

上図は前回の記事でも引用した2018年度のチェキに関する資料です。興味深いのは、「写メ(写真+メール)」という言葉を生み出したカメラ付き携帯電話の登場によって国内での需要がいったん落ち込んだ後、アジア圏でのブレイク(韓流ドラマでチェキが使われるシーンがあったことが一因)から急上昇を見せたという点です。

チェキの販売台数が急騰した2010年頃は、業務レベルでの写真撮影がフィルムからデジタルへと切り替わり始め、国内におけるスマートフォンが普及し始めた時期といわれており、デジタルカメラやモバイル端末搭載カメラの高機能化で高画質のデジタル写真が気軽に撮れるようになった今日の状況下で、アナログかつレトロかつチープな写りのチェキが人気を博したことは注目すべき点と思います。

スマートフォンとSNSの普及(国内ではFacebookとtwitter / 現Xが2008年、instagramが2014年にサービス開始)によってデータとしての写真をシェアする文化が急速に根付いたことで、ネットにシェアできない・高画質ではない・アナログかつ物質的な写真(複製不可能な1点もの)というチェキの不便さが、合理的な進化を続けるスマートフォン全盛の時代において、とりわけ若年層にレトロかつ新鮮なものとして受容されたとも考えられます。

チェキフィルムはいくつかのサイズがありますが、一番の売れ筋は名刺サイズのinstax miniで、チェキといえばこのサイズを指すことが一般的です。miniはトレーディングカードのようにコレクションのしやすい86×54mm (写真部分62×46mm)というサイズ感であることも人気の秘訣で、コレクション性という点からは19世紀後半から20世紀初頭にかけて人気を博したカルテ・ド・ヴィジット(Carte de Visite , 名判写真)を想起させられます。一方、やや大振りなサイズ感(86×108mm, 写真部分62×99mm)であるinstax wideは需給悪化や品薄などはみられず、現在も一般的な価格帯で購入することができ、チェキフィルムの全商品が品薄になっているわけではありません。

舞台演劇などでの物販、地下アイドルのライブでの特典会や、著名人やインフルエンサーの参加する対面物販イベントなどでもチェキは重要な物販であり、いわゆる「推し活動」においても高い人気を誇っています。チェキフィルムが品薄な近年では物販チェキの値上げや枚数制限、チェキの代わりにスマートフォンやカメラでの写真撮影を物販として対応するといった対応がみられています。

ライブハウスでのイベントを活動の中心に据える地下アイドル業界では、ライブへの出演料やチケットノルマなどがない代わりに、動員数によるバックや会場側からのギャラが支払われることは稀なため、チェキの売り上げが運営資金やメンバーのギャラに直結することが多く、フィルムの品薄や高価格での転売などが物販売り上げに大きな影響を及ぼしています。

世界的な需要増に対応するため、富士フィルムでは2022年に20億円の投資で増産体制を強化しましたが、翌2023年9月にはさらに45億円の設備投資を行い、2024年の秋から順次稼働させることを発表しており、近いうちに商品供給も安定に向かうと思われます。

なおも販売拡大が続くチェキ

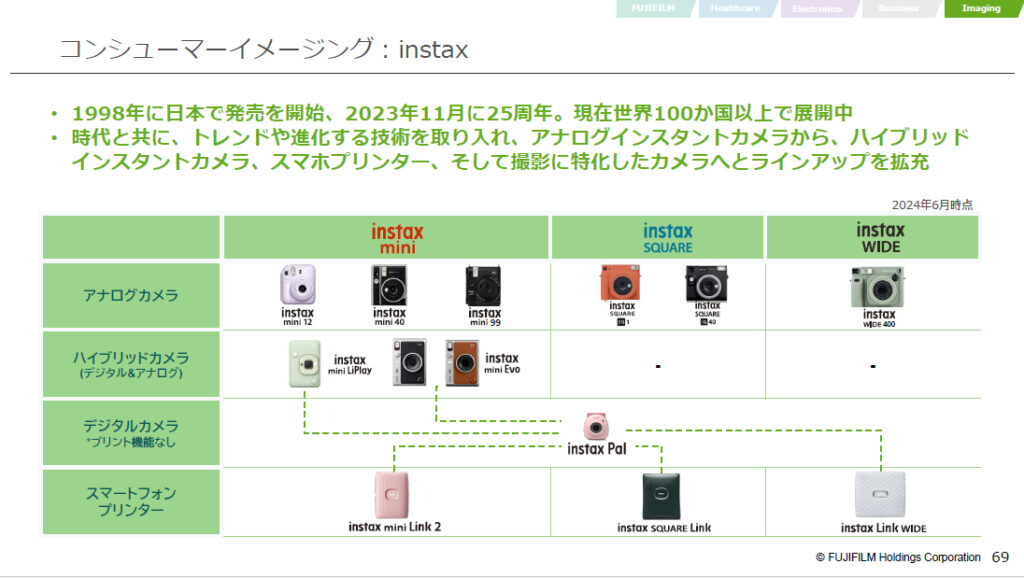

CP+2025の富士フィルムブースでは、デジタルとアナログのハイブリッドや手のひらサイズのチェキ(別売りのチェキプリンターで出力)が展示されるほか、現行のラインナップも目立つ位置に陳列されていました(下図)。

2025年4月には1998年の登場以来の累計販売台数が1億台を超えたことが発表されたほか、現行のラインナップではデジタルとアナログのハイブリッド型や、出力は別売りのチェキプリンターで行う手の平サイズのデジタル版など、シンプルなインスタントカメラにとどまらない時代のニーズに合わせた多様な機種が展開されながらも、インスタントフィルムで出力する(プレゼントやコレクションとして活用する)ことがゴールとして設定されていることがチェキのユニークな点です。

いずれにせよ、専用フィルムがなければチェキを使うことができないので、本体の販売台数が増加すればするフィルムの需要が高まり、供給不足に伴う品薄がさらに加速していきます。他者競合商品としては、コダックのMini shotや、スマートフォンからの操作に対応した新製品が先頃発表されたポラロイドカメラなどがあります。

Mini shotはプリンターを内蔵したインスタントカメラで、プリントの発色性も優れていますがプリンター出力のため印刷に時間を要します。そのため、手軽さなどではチェキに軍配が上がるだけでなく、普及率や知名度にも圧倒的な差があります。ポラフィルムはチェキフィルムよりもよりも発色に優れた大判サイズである一方、フィルムの価格も8枚入りで3,000円程度(チェキフィルムはmini10枚1パックで900円前後、WIDEで1,800円)という価格帯のため、気軽に使いにくいという難点があります。

発色性よりも、リーズナブルな価格帯や普段使いしやすい手軽さ、市場における普及率や認知度などがチェキの強みであり、本体の製造からフィルムの生産までを富士フイルム一社で独占的なシェアを有しており、チェキフィルムの生産は神奈川事業所足柄サイトで唯一行われているという点も同社のビジネス的な優位性を高め、コンシューマー向けイメージング事業の売り上げを強く支えているといえるでしょう。

写真フィルムは今後どうなるのか

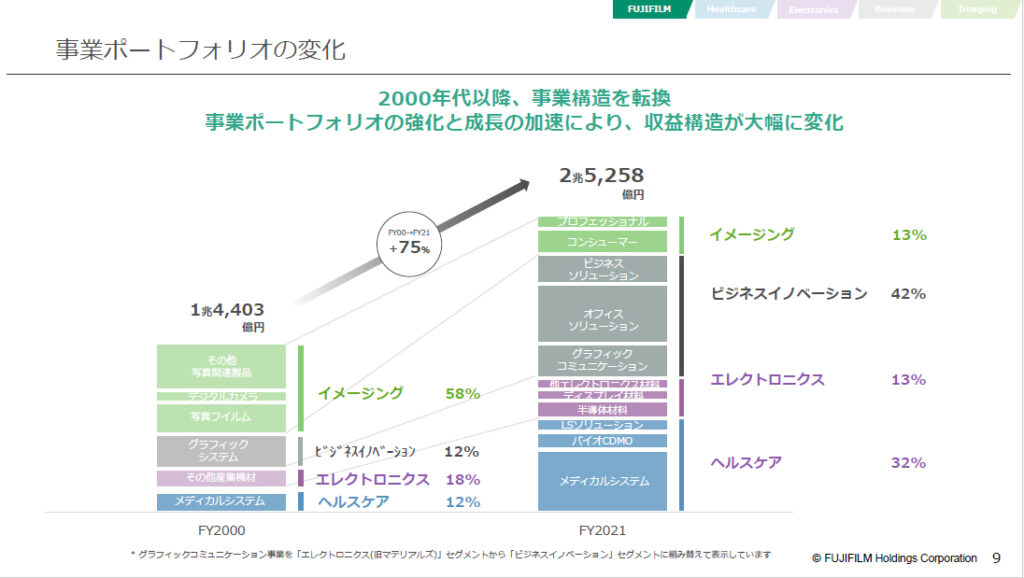

写真フィルムの価格は今後も上がっていくと思われますし、富士フイルムではチェキが(コンシューマー)イメージング事業を下支えしているとはいえ、ビジネスイノベーションやヘルスケアといった現在の主幹事業と比較すると、低収益なイメージングの中でもさらに特殊な隙間産業的な分野となった写真フィルム事業の拡大は難しく、同社のコーポレートアイデンティティを保持するために値上げを伴いながら、現行のフィルム製品の販売を続けるに留まると考えられます。

一方のコダックは、店舗在庫などをみるとカラープラス、ゴールド、ウルトラマックスといった、普段使い向け銘柄の在庫が安定して並んでおり、横浜のカメラのスズキや、神奈川県を中心に展開するチャンプカメラなど、様々なフィルム銘柄を扱う店舗では、ヨドバシカメラやビックカメラなどの量販店ではあまり見かけない銘柄であるプロイメージのばら売りなども並んでおり、供給量や価格、銘柄の種類なども富士フィルムより安定している印象があります。

コダック製品で注目したいのはフィルムカメラシリーズ(i60、ULTRA F9、M35)です。これらのコンパクトフィルムカメラは、写ルンですとほぼ同等のスペック(内臓フラッシュ、31mmレンズF10固定)で、フィルム交換が可能というのが特徴です。写ルンです大幅値上げが発表された現在では、中長期に渡ってフィルム撮影を楽しみたいライトユーザー向けの選択肢として、本体購入時のイニシャルコストはかかりますが、都度写ルンです買い足すよりもコストを抑えることが可能です。

チェキを中心にしたインスタントカメラ市場は今後も富士フイルムが圧倒的なシェアを伴いながら牽引し続けることは確実であり、引用資料にあるようなinstax Bizを利用したB to Bでの展開にも期待が寄せられます。また、同社の事業で大きなウェイトを占めるヘルスケア領域では、25年4月に子会社のFUJIFILM Diosynth Biotechnologies(FDB)がRegeneron Pharmaceuticals, Inc.(リジェネロン ファーマースティカルズ)とのバイオ医薬品の製造契約を締結するなど、さらなる事業拡大が展開されており、チェキと医薬品という事業を支える柱の隙間に写真フィルムが隠れているという状況を鑑みても、やはり写真フィルム事業の拡張は難しいと考えられます。

写真フィルムの供給は価格的な安定感も含めコダックが主幹となって牽引していくのではないかと考えられるほか、モノクロフィルムはイルフォードや、ニューシーガル(以前に使った際は780円程度でしたが、現在価格は1,250円)を配するオリエンタルなど複数のメーカーから様々な銘柄が根強く発売されており、コダックなどの大手主要メーカー一社に頼るという偏りにはなっていないので、一極への依存によるリスクは分散されています。そういった点から、写真用フィルムの生産や流通は当面の安定性を保持し続けられると考えられます。加えて、コダックは2014年11月に、十分な在庫を確保したうえで、工場の強化の為にフィルム生産ラインの一時閉鎖を発表しており、生産体制強化の効果が表れることが待望されています。

フィルムの価格高騰とは別の文脈ですが、差し迫った次の問題として現像器機の老朽化や事業の担い手不足などがあげられます。ヨドバシカメラやビックカメラといった大手家電量販店やDPEチェーンなどでは、富士フイルムの写真現像機 やミニラボシステムなどを導入しているので機器のメンテナンスに関しては同社のサポートが終了しない限りは安定性が保たれていますが、小中規模のカメラ・写真店では機器の全面的な入れ替えなども難しく、執筆者が長らく郵送での現像とフィルムスキャンサービスを利用してきた名古屋の桜カメラも、メイン機材の生産終了・部品供給の停止、スタッフの高齢化などに伴い、25年1月末での廃業がアナウンスされていました。

ネットのニュース記事でも、若者を中心としたフィルムブームを好意的に取り上げながらも、高騰に伴ってフィルムの消費量が鈍り、現像サービスに持ち込まれる本数の激減と、店舗の売り上げ減に繋がることが危惧されていました。そこに追い打ちをかけるようなフィルムや写ルンです急激な値上がりが続いているため、小中規模の小売店はまだまだ苦戦を強いられています。ですが、SNSなどを通じてフィルム撮影の魅力と店舗紹介を合わせて、特に若年層に向けた情報を発信するといった取り組みを行う店舗も多くあり、潜在需要の掘り起こしや地盤固めなどが続けられています。

富士フィルムがチェキフィルム、コダックが写真・映画用のフィルムの生産体制をそれぞれ強化しているとことは、両者の事業ポートフォリオや経営戦略の差異が反映されているといっても過言ではないでしょう。

フィルムの高騰が継続しており短期的な見通しはどうしても悲観的なものになってしまいますが、フジフィルムとコダックという2大メーカーの経営戦略やアプローチを踏まえると、長期的にはコダックが牽引する形で多少の状況改善が見込めるほか、富士フイルムがチェキを中心とした(特にB to B領域における)新しいイノベーションを促進することで、写真フィルムがリバイバルする土壌が整えられていくかもしれません。

参考記事

「J・J・エイブラムス監督、クリストファー・ノーラン監督らがフィルムを救う」(2014年8月4日, 映画.com)

「需要増の『チェキ』フィルム、富士フイルムが20億円投資で増産」(2022年7月19日, ニュースイッチ / 日本工業新聞)

「instax”チェキ”フイルムの生産設備を増強」(2023年9月6日, 富士フイルム株式会社))

「富士フィルム、『チェキ』のフィルム生産能力4割増へ」(2023年9月6日, 産経新聞)

「”推し文化”の必需品『チェキ』フィルムが品薄に…アイドルの貴重な収入源が大ピンチ!」(2023年10月21日, 日刊ゲンダイDIGITAL)

「予約多数で『PENTAX17』が供給不足に…注文受付を一時停止」(宮本義郎, 2024年6月19日, デジカメwatch)

「PENTAX17開発者インタビュー『つくりたかったのは令和のまったく新しいカメラ』」( 鹿野貴司, 2024年9月26日, Camera fan)

「コダックがフィルム生産ラインを一時閉鎖する模様」(2024年11月18日, FilmFocus)

「【イベントレポート】CP+2025」(2025年3月10日, ロモグラフィー)

「『ポラロイド』から新作インスタントカメラ登場、スマホのリモート操作に対応」(2025年3月26日, FASHIONSNAP)

「instax“チェキ” 累計販売台数が1億台を突破」(2025年4月8日, 富士フイルム株式会社)

「フジフイルム・ダイオシンス・バイオテクノロジーズ リジェネロンと30億ドル超のバイオ医薬品製造契約を締結」(2025年4月22日, 富士フイルム株式会社)

「チェキ熱再燃、手触りや温かみが『エモい』 フィィルムも品薄に 影響受ける意外な業界とは?」(2025年5月4日, 熊本日日新聞 )

「アナログ感で人気再燃『チェキ』1億台突破、売上の9割海外…携帯普及で一時低迷も韓流ドラマで注目」(2025年5月5日, 読売新聞オンライン)

「富士フイルム、スマートフォン専用アプリ『写ルンです+ (プラス)』を提供開始」(2025年5月28日, 日本経済新聞)

「富士フィルム『写ルンです』が再ブーム ”あえて待つ”でタイパ世代に脚光」(濱野 航, 2025年, 7月8日, 日経ビジネス)