5バリューアット株式会社は、日本のIFA(金融商品仲介事業者)を変えたいとの理想の下に、代表斉藤彰一が立ち上げた企業です。

当社ではお客さまと社会に役立つ存在を目指し、経営哲学・理念の共有や、精神性の修養に努めるべく、外部講師をお招きしての社内勉強会を定期的に催しております。

以下では、当社が開催した社内勉強会についてご紹介させて頂きます。

2025年9月19日、第9回のオフサイトセミナーを開催しました。第9回では『故郷を忘れた日本人へ』(2022, 啓文社書房)や『読めない人のための村上春樹入門』(2025, NHK出版)などの著作を持つ仁平千香子先生(文筆家、フリースクール東京y’s Be学園実学講師)にお越しいただき、「文学からお陰様を学ぶ ~なぜ今、文学なのか~」という演題で、文学に触れることによる効果、主体をぼかし他者との境界を曖昧にするという日本語の特徴、パフォーマンス主義に陥っている現代教育、作品解釈の実践例(芥川龍之介「蜜柑」)など、文学・言語論などを主軸に幅広い切り口でご講演をいただきました。

なぜ今、文学なのか

文学(literature)という言葉は、国内においては少々ぼんやりしたイメージで捉えられることが多くあります。「文学」と聞いて、小説や大学の学部名(文学部、人文学部など)や教科書に掲載された文豪の作品などを思い浮かべたり、高尚なハイカルチャーと感じてしまう人も多いと思われますが、教科書に載るような代表的な日本(近代)文学は新聞や雑誌での連載・掲載も多くあり、教養人が嗜む作品ではなく大衆も楽しむ読み物(発表時の生活様式や価値観、人間模様などが色濃く投影される)であったという点は留意する必要があります。

文学の指す内容は非常に広範囲に渡り、言語によって表現された作品(詩、戯曲、小説、随筆など)と、作品を研究する学問としての文学(作品を通じ、世界や人間の精神や文化のあり方を考えるという点で、哲学、歴史学とも隣接関係にある)あるいは、文学・哲学・歴史学・社会学・心理学などを包括する括りとしての「人文学(humanities)」を指します。

今回のお話では、主として小説作品としての文学が対象になりますが、前半部で「歴史や文学を知らずに法律家は一人前はなれない」(『ガイ・マナリング―占星術師の物語』, 1815)という、詩人で小説家のウォルター・スコット(1771-1832)の言葉(法律家は社会の上層やエリートに影響を与える人)が引かれるように、文学を通じて触れることができる人間の精神や文化のあり方やその歴史を知ることは、ひとかどの人間になるために大切なものと古くから考えられてきました。

一方、近年の教育現場では文学作品を読む機会が減り、国語についてもビジネス日本語やデータ管理などを読み取るような実用的な教育にシフトしており、文学はますます時代遅れなものとして認識されているそうです(高校の国語教育では2020年の指導要領改訂で、「国語総合」が評論文を扱う「現代国語」と、作品を扱う「言語文化」に分かれ、後者は入試に関わる古典などが主)。

参考記事:

・「『こころ』も『羅生門』も不要なのか…高校国語で“文学”がどんどん減っていくことの大きすぎる弊害」(斎藤 孝, 2023年5月26日, PRESIDENT Online)

・「国語の教科書から文学作品が消え、日本人は何を得て何を失うのか」(石出靖雄, 2024年11月14日, Meiji.net )

文学と「間(あわい)」

今回の中心的なテーマとなるのは「間(あわい)」です。「間(あわい)」とは、2つが響き合い重なるところ、境界、はざま、グラデーション、重なるところ、「おかげさま」でなりたつ関係)を指し、現代人は「間(あわい)」を忘れていることが生きにくさに繋がっているのではないかという考察を踏まえ、仁平先生は文学が「間(あわい)」を思い出させる一助になるのではないかと指摘されます(「間(あわい)」と密接に関わる「おかげさま」については、「私」を曖昧にするという日本語の特徴と合わせて、記事の後編で詳述していきます)。また、配布資料の「文学が教えてくれること、助けてくれること」という箇所に、下記に引用する6項目があげられていました。

- 人間も社会も「間(あわい)」の中に存在し、重層的である

- 人間も社会も「切り取れる静止画」ではなく、「複雑で流動的(無常)」。「情報」(点と点)ではなく、「物語(ながれ)」を通してしかわからないことがある

- 考える「余白」の大切さ(正解がひとつではない問いと向き合う時間の大切さ)

- 学びとは結果よりもプロセス(刹那的なものではなく、時間をかけて積み重ねていくもの)

- 共感力

- 国語力、語彙力、比喩を通した表現の深さ

(配布資料より引用)

2番目の「切り取れる静止画」とは点として提示される情報を指します。人間は流れの中で変わっていくため、個々の点(静止画)だけをみても断片的な部分や解釈になってしまいます。スマートフォンなどでインスタントにアクセスできる情報は単的な「正解」ではないのですが、注視しなければ、切り取られた断片が「正しい」「正解」だと鵜呑みにしてしまいます。そのため、情報はあくまでも思索するための素材として、距離感を保ちながら余白についても考えるような付き合い方が必要とされます。

また、結果や効率性(コスパとタイパ)が重要視されるパフォーマンス至上主義が強い現代社会ではすぐに結果がでないことに苛立ちを覚える人が増えており、3・4番目にあるような「時間をかける」「積み重ね」も忌避される傾向にあるそうです。

「今、なぜ文学か」という問いに対する返答の一つは「断片的な情報に囲まれる現代では『間(あわい)』を忘れがちになってしまうため、文学を通じてそれを思い出したり、多様性や物事のグラデーションに気づき、余白について熟考する視点を持つ」というものが考えられます。言いかえれば「リテラシー(literacy, 読み書きや情報・知識の活用能力)」に関わる様々なことを、語源を同じくする「文学/リテラチャー(literature)」から学ぶということでもあり、項目の2~4はまさにリテラシーに関わる部分でもあります。

近代と自由

情報に縛られる現代人のありかたについて、仁平先生は以前のセミナー(浜崎洋介先生にご登壇頂いた第2回)でも著作『愛するということ』(1956)が取り上げられたエーリッヒ・フロムの『自由からの逃走』(1941)を参考に、自由な状態における従属という観点(『自由からの逃走』ではナチズムに傾倒するドイツ国民がテーマ)で分析されます。

明治以降、身分制度がなくなった近代日本では「自由であること」が不安を呼び起こし、「新しい依存と従属」が求められるようになったといわれています。そして現代社会では、即自的に答えとなる情報を提供してくれるスマホなどの機器に対する依存・従属が際立っていると、仁平先生は指摘されます。

フロムによれば、中世において資本は人間の召使いであり経済活動は目的のために行うものでしたが、自由な近代では主従関係が逆転し、経済的活動・成功・物質的獲得が目的となり、仁平先生は「稼いでどう人を幸せにするか」から「どうやってたくさん稼ぐか」の時代への変化と述べられます。そういった時代では、「稼ぐ/利益」に直結しないと思われるものには利益が見出し辛く、豊かな教養よりも稼ぎに直結する実学や資格が成果主義的な価値に直結します。それゆえ、文学は利益や成果に与する価値がない・無意味であるというレッテルを貼られ、敬遠される立場に置かれています。

明治以降では、それまでの封建社会的価値観から「立身出世」(「公」の幸せから「私」の幸せ、個人主義)への転換がおこり、近代日本における「立身出世」や「修養」なども、公的な目的のために行うものではなく、自助や自分磨きといった自分のための行為自体が目的化するといった転換が生じました。

夏目漱石の教え子であり、第一高等学校に在籍の超エリート層かつ近代以降の教育しか受けていない世代でもある藤村操が、芥川龍之介が遺書に残した「唯ぼんやりした不安」にも影響したといわれる「人生不可解」や、「唯だ快楽に従って空虚を充たさんのみ」という言葉を記した遺書を残して華厳の滝に飛び込み、その後100人を超える後追い自殺を出した「藤村操事件」を例に、立身出世的な私の幸せを追求する人生が辛いと感じていた世代の抱えていた生きづらさや、「公」から「私」への変化や、立身修正あるいは現代における自己啓発に相当する「修養」で「私」の幸福を高めていける自由な状況が、いかに近代日本のエリート層にとっては不安なものだったのかが指摘されます。

後にも触れられますが、日本人(日本語で話す・考える人)にとっては西洋的な「私」という概念が馴染みにくい部分があり、「個性の発揮」「自分らしく」「あなたらしさ」といった言葉や、(80年代頃から定着した用語といわれる)「自分探し」などが苦しいものに感じられるケースもあるとされ、藤村操の事例は「私とは何か」という慰撫してくれる従属対象が見つけられなかった故の逃避、とも解釈できます。

一方現代においては、「私」に関わる不安を鎮めるための従属対象こそが情報となっています。情報を即時的かつインスタントに、言い換えれば非常に良いタイムパフォーマンス(タイパ)で入手することができ、正解(と思い込んでしまう情報)を断片的に提示してくれるのがスマートフォンなどの機器です。端末や通信技術の発達により情報へのアクセスがスピーディーかつインスタントになった一方で、パフォーマンス主義が支配的な現代では、時間をかけることに耐えられない人が増えていると仁平先生は指摘されます。

タイパ重視の時代

現代人は時間をかけることに耐えられない傾向があるという点について、アメリカの例ではありますがティム・エルモアのMarching Off the Map (2017)が取り上げられます。「将来の夢は?」という高校生へのアンケートでは、43.4%が「有名セレブのアシスタント」(セレブのなるのは大変だが、アシスタントであれば楽ができる)と答えたほか、現代の子ども(及び大人の)思考として、「時間のかかることは悪い(Slow is Bad)」「難しいことは悪い(Hard is Bad)」、「つまらないことは悪い(Boring is Bad)」、「リスクのあるものは悪い(Risk is Bad)」、「努力を有するものは悪い(Labor is Bad)」というパターンがあげられていますが、「Slow, Hard, Boring, Labor」は、全て成熟した大人になるために必要なものであると、エルモアは述べているそうです。

日本では「じっくり」よりも「たくさん」というスタイル(詩をひとつじっくり読むより、教科書を試験前に終わらせるのが大切)が現代教育で重要視されています。コスパ・タイパが悪いものは「悪」「損」「無価値」と見られ、「考える力」よりも「覚える力」が大事にされ(「覚える力」は試験の採点などが効率的に進められる)、学校が「学ぶ場所(能動的)」から「教える場所(受動的)」に変わっているため、子供たちの受け身の学びになっているが、学校本来のありかたは自発的に学ぶ所であることが指摘されます。

近代以前の教育を受けてきた夏目漱石は、書かれている文字を声に出して読む「素読」を通じて孔子や孟子などを学んできた「漢文素読世代」であり、同世代にとっての知は人間関係や自然・社会・文化などの環境下で得る学びや体験によって長い時間かけて形成されるものとされ、そのプロセス全体が学びとなっていました(辻本正史『江戸の学びと思想家たち』. 2021, 岩波書店)。

それに対し、現代人が文学を読まなくなったり、嫌うようになるのは、コスパ・タイパの悪さや、 点としての情報ではなく物語としての流れを追うためすぐに成果や結果が出ない、白黒はっきりするような正解がない(余白が多い)という理由を踏まえれば当然の帰結であると仁平先生は指摘されますが、「自分自身でものを考え、感じ、話すことほど、誇りと幸福をあたえるものはない」というフロムの言葉を紹介され、教育で一番伝えるべきことであり、情報の断片的な接種や詰め込みではなく、自分で考えて話すことを先生がサポートしていくべきとも述べられます。とはいえ、教師側も詰め込み型の教育を受けてきたために、教育スタイルの転換はなかなか難しい部分もあるそうです。

脳化社会である現代

養老孟司さんは「脳化社会」(「ああすれば、こうなる社会」/「意識の中に人間が住むようになった社会」、感覚ではなく脳/意識で考えることが優先される)や、「(電気のスイッチを)ピッとすれば、(明かりが)パッとなる社会」) という用語を用い、人工物で構成され、人間の都合で変えられる空間である「都市」を脳化社会の代表例としてあげられます。

都市では自分の都合に従わない不都合なものが排除されており、その最もたるものは「自然」です。都市においては「自分の欲望を満たすこと」や「自分の期待通りに生きる」ことが幸せと考えられており、仁平先生は「脳科社会」の特徴を参照しながら、「ああすれば、こうならない」社会あるいは状況は現代人には耐え難いものとなっている、と述べられます。加えて、「ああすれば、こうならない」の代表的な例は、大人の都合で動かすのが難しい子どもであり、「ああすれば、こうなる」社会に慣れてしまうと子育てが辛いものと思ってしまいがちなると指摘されます。

都市化の発展は自分たちの都合で変えられる空間を作っているので、都市での暮らしに慣れてしまうと、子育てのように「ああすれば、こうならない」状況に耐えられなくなる場合があります。それゆえ、都市化の広まりと少子化の進展は相関にあり、政治的にはデフレや金銭的な問題から結婚しない・子供を持たないという論調になっていますが、「(「ああすれば、こうならない」子供は)めんどくさい」という理由が根底にあるのではないかと、養老さんは分析されているそうです。

「弱い人間」とは

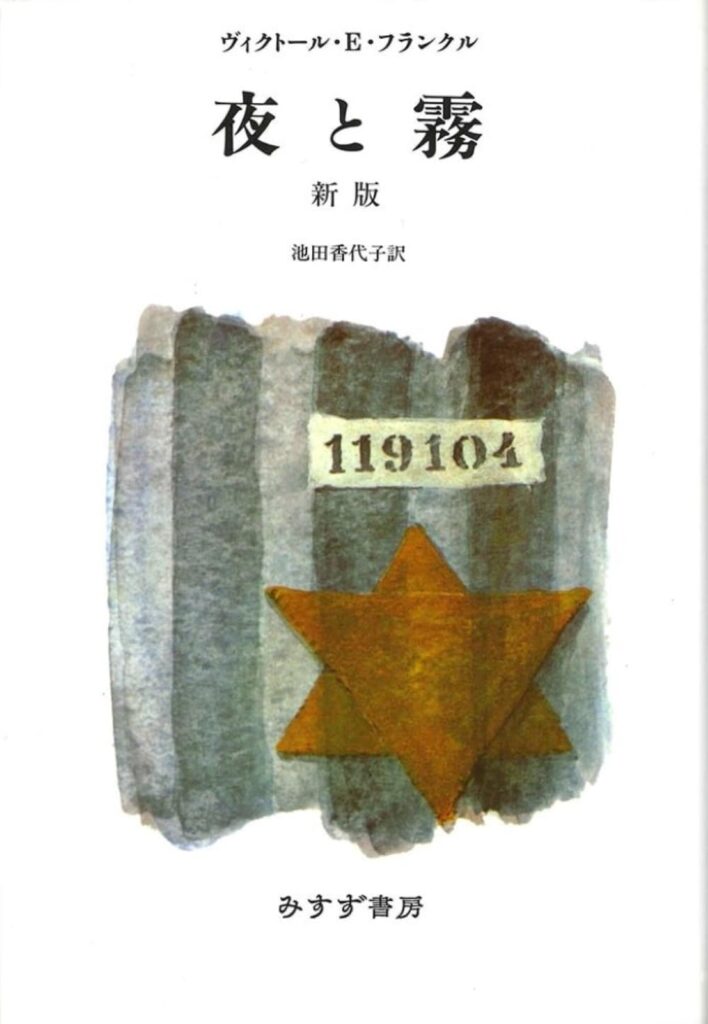

精神科医・心理学者であり第二次大戦時にアウシュビッツから生還した著者が強制収容所での体験を記録した、ヴィクトール・フランクルの『夜と霧』( Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager / 英: Man’s Search For Meaning: An Introduction to Logotherapy. 1946)では、収容所での体験から死にやすい人/生き残りやすい人という二極が見出したことが記されています。後者は「内的なより所」を持つ人で、外的な情報を無批判に受容したり、情報に左右されない意志や考えを持った人とされます。

仁平先生が取り上げた箇所は、クリスマスに解放されるというデマが収容所内で流れ、その日が近づくにつれて囚人たちが元気になっていったという話です。いざクリスマスがきても解放されることはなく、それがデマだったと知らされ希望を失ってしまうことで多くの人がバタバタと亡くなりましたが、フランクルは「内的な幸福」(内的な自由)を知っている人が生き延びていたと指摘します。

「内的な幸福」とは、自分で考えることに楽しさを見出し、外から来る情報に左右されず、自分の意志や世界を持つこととされます。「内的な幸福」を持たない人は、外部の情報に依存し、言われたことに対して従順になり、希望を失うことで倒れてしまいます。

フランクルの分析を例に、仁平先生は「ああすれば、こうなる社会」が浸透する現代は「内的な幸福」から離れていく世界になっており、社会が便利になればなるほど、素敵なこともあるが、自分たちを弱体化させ、危機の時に生き残れない人たちを作りだしているという側面にも気づく必要があるのではないかと指摘されます。

「じっくり」よりも「たくさん」現代が主流を成す教育環境で伸ばしていくことは難しいからこそ、「自分で考えていくこと」が必要とされます。仁平先生はフリースクールなどで文学を教える際、簡単に正解が来ると思い込まされたり、与えられた点としての情報こそが正解だと錯覚して依存してしまう情報化社会において、自分で考えるという意思は重要な武器となることや、より端的に「考えることは楽しい」ということを伝えるように意識されているそうです。

安易な断定に陥らないために

前半部では、「なぜ、今文学なのか」という切り口を出発点に、情報化社会におけるタイパ・コスパ至上主義的な傾向や、自由であるからこそ受動的に差し出されるものに従属・依存しやすくなる危うさや、物事の「間(あわい)」やグラデーションを見たり、余白について思考することの重要性をお話いただきました。

『空気の研究』(1977)などでも知られる山本七平の「あまりにも安易な断定が多すぎるように思われる」という一文に象徴される言説や、「『好き』か『嫌い』」という幼児的な価値判断に基づく感情の吐露などは、SNSへの投稿やネットニュースの記事に吊り下げられたコメントなどで頻繁に目にすることが多くあります。

「間(あわい)」やグラデーション、余白に意識を向けることは0か1/好き・嫌いという断定や、タイパが良く明快な価値判断に依拠せず、熟慮・熟考することでもありますが、現代社会ではそういった姿勢はコスパやタイパの悪さから忌避されがちで、言い換えれば「あいまいさに耐え難い『こらえ性のなさ』」が「安易な断定」に繋がっているとも考えられます。

仁平先生のお話では登場しない用語ですが、ロマン主義詩人のジョン・キーツよって概念化され、精神科医ウィルフレッド・ビオンによって再発見され、国内では帚木蓬生さんの『ネガティブ・ケイパビリティ 答えの出ない事態に耐える力』(2017, 朝日新聞出版)で広く知られる「ネガティブ・ケイパビリティ」(答えのでない問題や事態に耐えたり、不確実・不思議・懐疑・余白を許容する能力)は、今回の内容と非常に強い関りを持っており、6項目を挙げていただいた「文学が教えてくれること、助けてくれること」は、ネガティブ・ケイパビリティを学ぶことでもあるとも思えました。

・後半:「文学からお陰様を学ぶ(2)」

参考記事

何とかするのではなく、何とかなる。精神科医の帚木蓬生さんに聞く『ネガティブ・ケイパビリティ』とは」(2020年3月6日, セゾンのくらし大研究)

「複雑な課題を解くカギは『耐える力』にある? ネガティブ・ケイパビリティの技法を学ぶ」(2020年3月19日, WIRED)

「倍速視聴はどれほど私たちを幸福に近づけるのか」(仁平千香子, 2023年6月8日, 表現者クライテリオン)

「『じっくり』より『もっと』を優先する社会は幸福か:教育の過重負担問題が鳴らす警鐘」(仁平千香子, 2023年11月8日. 表現者クライテリオン )

「『脳化社会で排除された「自然」と「身体」を取り戻そう」(養老孟司・山口周, 2025年3月19-26日, Executive Foresight Online)

関連投稿

人気記事

まだデータがありません。