2025年現在、東京駅の周辺エリアでは丸の内、八重洲・日本橋の双方で開発が行われています。大規模な開発が急ピッチで行われている八重洲側は駅の周辺、特に八重洲一丁東B地区から日本橋方面にかけてのエリアで大規模な建設工事が進み、丸の内側は行幸通り付近や丸の内仲通り周辺で工事が行われており、双方を比べると丸の内側はゆるやかな開発が行われていると感じます。

八重洲側の開発ではビルの高層化が顕著であり、八重洲一丁目東B地区で建設中の超高層ビル(2025年7月竣工予定)は地上51階地下1階で、高さは249mにおよびます。東京駅の日本橋口寄りの開発地区(常盤橋街区)では高さ390mのトーチタワー(2028年竣工予定)など、景観を重視した高さ規制などが設けられてきた丸の内エリアでは見られない規模感のビルが建造されています。

丸の内と八重洲エリアを比較してみると、早期からオフィス街として開発されてきた丸の内は「社会的共通資本としての都市」という観点に立脚し、過去との連続性や皇居外苑との調和した都市景観を重視する一方、新幹線の改札や高速バスターミナル等もある八重洲側では、合理性や旅客の利便性を念頭に置きつつも、丸の内に対する遅れを取り戻すように急ピッチな開発を行っているような印象があります。

丸の内と八重洲の開発を比較してみると、都市開発に関わる主権企業が単独か複数かの違いはありますが、リフォームを重視する保守的な都市開発 / スクラップ&ビルドで進歩主義的な都市開発という差異が顕著であり、本記事では弊社の東京オフィスのある丸の内エリアを中心に都市開発の歴史や特徴などを見てみたいと思います。

日本初のオフィス街としての丸の内

当時はまだ原野だった丸の内一帯を、明治政府からの要請で当時の三菱社長である岩崎彌之助が1890年に取得(後に「三菱が原」と称される)して以降、三菱社が中心となって丸の内の開発が進められ、日本初の近代建築であった三菱一号館(現在は復元した建物が三菱一号美術館として営業中)が1894年に完成したのを皮切りにオフィス街としての開発が進められていき、現在では三菱地所がその中心を担っています。

開発当時の街並はロンドンの金融街「シティ(シティ・オブ・ロンドン)」の一角「ロンバード・ストリート」を参考にしており完成後は「一丁倫敦(ロンドン)」と称されたほか、1914年に開業した東京駅の丸の内駅舎はイギリスのゴシック様式とクラシック様式の折衷スタイルで、塔屋や屋根のデザインを特徴とするクイーン・アン方式を踏襲するなど、丸の内の建造物はイギリスからの影響が色濃く出ていました。

丸の内エリアは関東大震災の被害も他地区と比べて軽かったため、震災後は事務所等での利用需要が増大していったそうです。また、 景観を損なうという理由から高さが10m短縮させられた警視庁舎望楼問題(1929)や、皇居外部一帯が日本初の美観地区に指定されたことなどが主要因となり、1934年には6段階の高さ基準(31、28、26、25、20、15メートル)が警視庁より公布されるなど、丸の内は独特の建築基準の中で発展してきました。

1963年に建築基準法の改正で高層ビルの建築が可能になった後は、1966年の東京海上ビル建設計画(地上30階、高さ127m)が物議を醸し「美観論争」へと発展。結果、地上25階の高さ約100m(正確には99.7m)に修正され、以降は「100m」が丸の内エリアにおける建築物の高さ基準とされてきました。

その後、次節で紹介する「丸の内マンハッタン計画」などを省みて街づくりのガイドラインが制定され、丸の内エリア全般ではスカイラインの統一性に配慮しておおむね150m程度、拠点になるエリアではおおむね200m程度、丸の内や有楽町の主要な通りについては歴史的な31mをスカイラインの基準として継承するといった形での規制緩和が行われました。

丸の内マンハッタン計画と東京駅周辺の再開発

余談ですが、弊社の東京オフィスがある丸の内永楽ビルディング(2012年竣工)は、東銀ビル、三菱UFJ信託銀行東京ビル、住友信託銀行東京ビルという3つのビルの敷地を統合し、一体型の敷地として建て替えられた複合型のオフィスビルです。地上27階地下4階、高さ150mという規模感で、東京海上火災ビルの数値と比べるとずいぶん巨大化したという印象を受けます。

高さ基準とされてきた100mは都市開発の進展とともに緩和されていきましたが、官民が一体となって都市開発の方向性を議論する契機となったのは1988年に三菱地所が打ち出した「丸の内再開発計画」(通称「丸の内マンハッタン計画」)でした。

同計画は、高さ200mの超高層ビル約60棟を建設して、丸の内を世界有数の国際金融都市にするというものでした。明治・大正期ではロンドンをお手本にしていた丸の内の都市開発をマンハッタンになぞらえるのは、世界の金融の中心地がシティ・オブ・ロンドンからウォール街へと移り変わったことが、丸の内の歴史の中でも示されています。

「丸の内マンハッタン計画」は、景観の変化、東京一極集中の是正、景気悪化等の問題が重なり計画の見直しが図られましたが、1988年の7月に丸の内一帯の再開発を目的とした協議会(地権者法人や千代田区、オブザーバー団体などで構成)が発足し、協議会・東京都・千代田区・JR東日本が参加する「大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり懇談会」が設置され、公民共同による街づくりのガイドラインが繰り返し議論されてきました。

「丸の内マンハッタン計画」のイメージ(皇居側から見た図)を見ると、スカイラインや景観・調和という点で大きな批判が噴出するのもうなずけますが、バブル契機を背景に米国に追い付かんとする気概をも感じさせられます。一方、高さ制限やスカイラインの維持が丸の内ほど厳格化されていない八重洲エリア(戦後は丸の内のオフィスがGHQに徴収され、八重洲のオフィス需要が急上昇)は、丸の内では見かけない規模で超高層ビルが立ち並ぶほか、高層ビル群の合間やその周辺にも老朽化したビルが点在しており、秩序だった丸の内に比べると混沌とした雑多さを感じさせられます。

特に有名なものは八重洲一丁目東B地区の名物と化しつつある金券ショップのビルと、クリニックや複数の消費者金融が入居するビルです。2つのビルは一丁目東A地区・B地区の大規模な再開発に抵抗するかのように残っていたことから「八重洲のど根性ビル」と呼ばれ注目を集め、B地区の再開発に伴う立ち退きについての協議の末、再開発エリアからの除外が決まったことでも話題を呼びました。

超高層ビルが立ち並び、現在も続々と建築が進む八重洲エリアの光景には、丸の内マンハッタン計画の名残のようなものを感じさせられます。

八重洲一丁目東B地区の高層ビルには劇場や医療施設併設され、常盤橋街区の建設中のトーチタワーにも大規模なエンタメホールが併設され予定なので、東京駅の八重洲口・日本橋口周辺の光景は丸の内以上に大きく様変わりしていくのは確実でしょう。

丸の内と八重洲に見る、まちづくりの差異

丸の内再開発の指針となる『大手町・丸の内・有楽町まちづくりガイドライン』が最終的にまとまったのは2000年3月のことです。『ガイドライン』の締結によって2000年以降は丸の内の再開発が急速に進み、2022年8月に丸の内ビルディング、2004年9月に丸の内オアゾ(国鉄本社跡地、JTB本社跡地、東京ビルジング跡地)と明治安田生命ビル、2007年4月に新丸の内ビルがオープンしました。

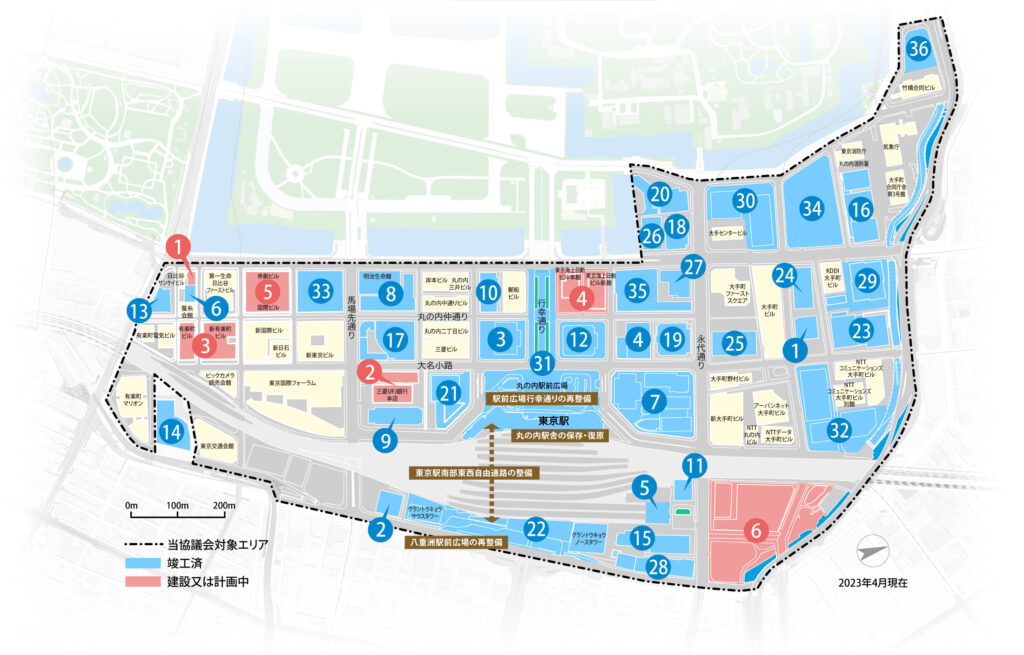

2012年には東京駅丸の内駅舎の復元作業が完了し、2025年現在においては主だった再開発はおおむね完了し、現在進行中の建築工事は東京海上ビルディング(引用地図④、2028年度竣工予定、高さ約100m)、国際ビル・帝劇ビル(引用地図⑤、竣工時期 未定)など、駅から少し歩いたエリアでゆるやかな開発が進行しています。

丸の内側は大半の工事が完了しているので落ち着いた感じがありますが、八重洲側はいままさにビルドの最中であり、工事現場から徒歩数分圏内にも複数の工事現場があるという活況具合で、開発・建築の最盛期だった丸の内エリアも現在の八重洲のような慌ただしさがあったのだろうと感じさせられます。

丸の内と八重洲の開発傾向の差異は、土地の主権者が単独(三菱地所)か複数か(三井不動産ほか)や、ターミナル駅の機能的部分(バス乗り場や新幹線口)、周辺エリアの道幅など、多くの要素が複雑に絡み合ったものですが、丸の内が特徴的なのは仲通り綱引き大会や、丸の内駅伝など、オフィス街である丸の内へのエンゲージメント(関係性や思い入れ)を高めるような会社対抗の催しが頻繁に企画されているという点です。

大手町・丸の内・有楽町エリアは「大丸有」という総称を持ち、綱引き大会の実行委員や丸の内駅伝で協力に名を連ねる「大丸有エリアマネジメント協会Ligare」が「公的空間活用」「コミュニティ」形成を目的に掲げ、地域活性化に取り組むほか、丸の内仲通りをオープンカフェに見立てた「丸の内アーバンテラス」(主催: 特定非営利法人大丸有エリアマネジメント協会)や、丸の内の各所に立体のパブリックアートを設置する「丸の内ストリートギャラリー」(主催: 三菱地所, 監修: 公益財団法人彫刻の森文化財団)など、街の屋外空間を活用した様々な取り組みが行われています。

一方の八重洲側は建物が密集し交通量も多いため、丸の内と比べると空間的な自由度は低いため、機能性・合理性を重視した都市開発や、東B地区の建築予定の劇場部分やトーチタワーに併設されるエンタメホールなど建築物の屋内空間を活用が見据えられており、大規模なイベント開催などが期待されます。

2025年現在では八重洲側の開発が急ピッチで行われているため、大部分の開発を終えて様々な催しでにぎわいをみせる丸の内の特色が目立っていますが、八重洲側の開発が終われば異なる歴史を持つ丸の内と八重洲の差異がより大きな形で顕然し、対照的な特色を持つ地域としてバランスよく共存していくと思われます。

参考資料・サイト

「構想から20年… 東京・丸の内はまるでマンハッタン 建設ラッシュで一変」(「日本経済新聞」、2011年7月11日)

「東京・八重洲の再開発事業、ミッドタウンの隣に200メートル超の複合ビルが誕生へ」(山口 伸, 「楽待」, 2024年7月10日)

「都市の高さとまちづくり-建物の『高さ』から都市や景観を考える-」(大沢昭彦, 2017年9月29日)

「『トーチタワー』東京駅橋口前に高さ約390m超高層ビル、展望施設・ホテル・大規模ホールなど」(「FASHION PRESS」, 2023年9月28日)

「都心業務地区における公民協働によるまちづくりに関する研究: 東京都千代田区丸の内周辺地区を事例として」(清水 原, 2004, 『総合都市研究』, 83号, 67-80頁, 東京都立大学都市研究センター)

「丸の内・大手町」(このまちアーカイブス / 三井トラスト不動産 )

人気記事

まだデータがありません。