西郷隆盛と動的宗教(2)

5バリューアセット株式会社は、日本のIFA(金融商品仲介事業者)を変えたいとの理想の下に、代表斉藤彰一が立ち上げた企業です。

当社ではお客様と社会に役立つ存在を目指し、経営哲学・理念の共有や、精神性の修養に努めるべく、外部講師をお招きしての社内勉強会を定期的に催しております。

以下では、当社が開催した社内勉強会についてご紹介させて頂きます。

2024年2月2日、第4回のオフサイトセミナーを開催しました。第4回では「西郷隆盛と動的宗教――人を惹きつける『生き方』を考える」という演題で、第2回に続き浜崎洋介先生(京都大学経営管理大学院 准教授)に担当して頂きました。

前回の記事では、第2回の冒頭で取り上げられたオルテガ『大衆の反逆』の復習や、西郷隆盛の人物像や、自然や「天」に対する信仰などを多面的に理解するための参考として、取り上げられた福田恒存『人間・この劇的なるもの』(1956)、内村鑑三『代表的日本人』(1908)などが中心でした。

今回は西郷隆盛の来歴や様々なエピソード、語録である『西郷南洲翁遺訓』や、西郷隆盛が人を惹きつける理由の分析、後世への影響などを取り上げていきます。過去3回実施したオフサイトセミナーと関連した部分も多くありますので、過去の記事もご覧いただければ幸いです。

西郷隆盛の来歴と功績

西郷隆盛といえば、薩摩絣の平服で犬を連れた姿(上野公園の銅像)が広く知られており、その影響で親しみのある雰囲気の「西郷さん」のようなイメージで知られています。歴史に名を残し、銅像が建てられた偉人という認識はあるものの、「西郷隆盛は何をやった人か?」と問われると、ぱっと答えられる人は少ないでしょう。

内村は、経済や政治に関しては、木戸孝允や大久保利通、三条実美、岩倉具視など、西郷よりも専門領域に秀でた人材が彼の周囲にいましたが、「原動力」「運動を作り出し、『天』の全能の法にもとづき運動の方向性を定める精神」を持つと彼を評し、「ある意味で1868年の日本の維新革命は西郷の革命であったと称してよいと思われます」とも述べます。

余談ですが、篠山紀信の写真集『家』(1975、潮出版) の中に数点、西郷隆盛の肖像画が和室に飾られた写真がありました。おそらく九州あるいは鹿児島の家と思われるのですが、興味深いのは西郷の肖像は軍服姿であり、その肖像が身近にある環境で育った人は上野の銅像のイメージ=西郷さんとは異なる西郷隆盛のイメージを、先ずもって受容してきたと考えさせられます。

1827年に鹿児島の下級武士の家に生まれた西郷は、幼年~青年時代にかけて、儒学、陽明学、禅を通じてその思想を形成してきましたが、浜崎先生は自然との関わり方に関する部分では、禅が決定的な影響を及ぼしていると分析します。

1854年、28歳の時に水戸の藤田東湖に出会い水戸学に触れたことで、国という枠組みという大局的な視点を持つことを学び、1858年8月には急死した島津斉彬の後を追っての殉死を思いとどまりますが、1858年12月には月照との入水自殺(西郷のみ蘇生)を試みます。その後も、2回に渡る島流し(現地で島民のために尽くし大きな支持を集めたといわれる)、薩長同盟の締結、江戸無血開城、廃藩置県、学生発布、徴兵令を成立させ、西南戦争と城山での自決という西郷の来歴は、海外で見識を広め、実学を通じて日本人の啓蒙を目指した哲学者・思想家としての福沢諭吉とは対照的に、西郷隆盛は常に国内で立ち回る続ける軍人としての役割を多く担ってきた人物です。

西郷隆盛の生き方

来歴や思想的バックボーンを振り返ったところで、メインテーマでのひとつである尊敬される人とは何かということについて、浜崎先生が選り抜いたエピソードを交えながら言及されて、「無欲」であること、「待つ」こと、「身を任せる」ことという、3つの生き方が例として紹介されます。

「まず、西郷ほど生活上の欲望がなかった人は、ほかにいないように思われます」と内村鑑三が『代表的日本人』で記すように、西郷は閣僚の中での地位を持ちながら、質素な暮らしを遵守し、最低限の生活費を引いた月収を困窮した友人に与えるなど、「ギバー(与える人)」としての利他的な行動が数多く伝えられています。無欲であることは態度として現れ、その態度が他者に安心感を与え、さらに他者を惹きつける要因となり、損得に捉われない柔軟さや自由さも他者からの尊敬に繋がると浜崎先生は指摘します。

浜崎先生にお越しいただいた第2回のオフサイトセミナーで言及されたアダム・グラント『ギブ・アンド・テイク』では、「与える人(ギバー)」が成功に繋がるという事例が紹介されており、内村の紹介する西郷イメージはまさに典型的なギバーであると実感させられます(もちろん、打算的な側面も多々あります)。

「待つこと」については、こちらも『代表的日本人』の中から、門衛に身分を証明する手立てがないので、自分を知る誰かが通りかかるのを雨が降る中で待ち続けたというエピソードや、人の家を訪問する際には家人を呼び出す声をかけず、誰かが偶然出てくるまで玄関で待ち続けるなど、ユーモラスな人柄が紹介されます。

「身を任せる」という生き方は危機における「余裕」として現れ、その肝の座った胆力を目撃したひとに大きな感銘や印象を与えます。浜崎先生が取り上げるにはエピソードは松平春獄『逸事史補』(菅野覚明『幕末維新英傑伝』, ミネルヴァ書房, 2021)に記載のもので、明治元年4月4日、開城を命ずる勅書を渡すために江戸城に乗り込んだ西郷は用が済んだ後も大広間に居座り続け、大久保一翁が帰らない理由を尋ねると、「帰るのを忘れていた。ただいま、釘隠しの数を数えていた」答え、そののんびりした様に大久保は英雄的態度を見出し、それに感激したことを春獄に語ったというものです。

浜崎先生はこの逸話について、西郷が演じているのではないかという見解を持ち、敵陣である江戸城に乗り込んでユーモアのある余裕(のんびり、朗らかといった「西郷さん」のイメージを拡張したようなもの)を見せる戦略的演技が後の交渉に生きてくると西郷は確信していたのだろう、と推論されます。

教育者としての西郷隆盛

生き方に関するエピソードだけでは、上野の銅像のような「西郷さん」というイメージで固まってしまうため、陸軍大将、戦場で死を間近に見続けてきた西郷、教育・指導者としての西郷隆盛に関するエピソードも、続けて取り上げられます。

西郷は「自己」を超えるための教育――自己満足・自己閉塞の打破を注視しており、打破する対象はまさにオルテガの定義した「大衆」を特徴付けるものと、浜崎先生は指摘します。そのほかにも、鹿児島県教育会 編『南洲翁逸話』(菅野覚明『幕末維新英傑伝』所収)や西郷隆盛全集編集委員会『西郷論集成』(『幕末維新英傑伝』所収)などで語られる西郷隆盛は、内村鑑三の描いた「西郷さん」とは異なる人物像で、状況に対して「自己」を差し出せるのかを見る「メンタルテスト」、「自分の限界についての体験」を体で覚えさせる(太刀打ちできない恐怖を知る)など、人間を鍛え、己に打ち勝つような精神の獲得を目指す教育観に関する話が紹介されます。

浜崎先生が取り上げた3つの分類の中で特に注目したいのは、「甘やかされたお坊ちゃん」=明治天皇の自己満足を挫く「宮中改革」です。1871年(明治4年、明治天皇が満18歳)頃から、西郷らが明治天皇の教育係を担当しており、その中でも西郷は近衛兵(御親兵から改名) の都督を担うほか、演習や九州・西国巡幸(明治5年)でも明治天皇に随行するなど、多くの時間かけて明治天皇に付き従っていたので、「限界についての体験」に関連した教育も多く行われきたと考えられ、その教育観が明治天皇も含めた数多の人を惹きつけてきたと、浜崎先生はまとめられます。

西郷隆盛の宗教性

西郷の言葉を記した『西郷南洲翁遺訓』(1890年/明治23年刊行、かつて敵対関係にあった庄内藩の人々が編輯を担当)の中に、「命もいらず、名もいらず、官位も金もいらぬ人は、仕抹に困るもの也。此の仕抹に困るひとならでは、艱難を共にして国家の大業は成し得られぬなり。」などの代表的な言葉が収められています。

同書の構成は、猪飼隆明が現代語訳を担当した『西郷隆盛「西郷南洲翁遺訓」』(角川学芸出版, 2007)の解説によれば下記の6グループに分類されます。

1: 「偽政者の基本的姿勢と人材登用」(一条~七状、二〇条)

2: 「偽政者がすすめる開花政策」(八条~一二条)

3; 「国の財政・会計」(一三条~一五条)

4: 「外国交際」(一六~一八条)

5: 「天と人として踏むべき道」(二一~二九条、追加の二条)

6: 「政賢・土大夫あるいは君子」(三〇条~四一条、追加の一条)

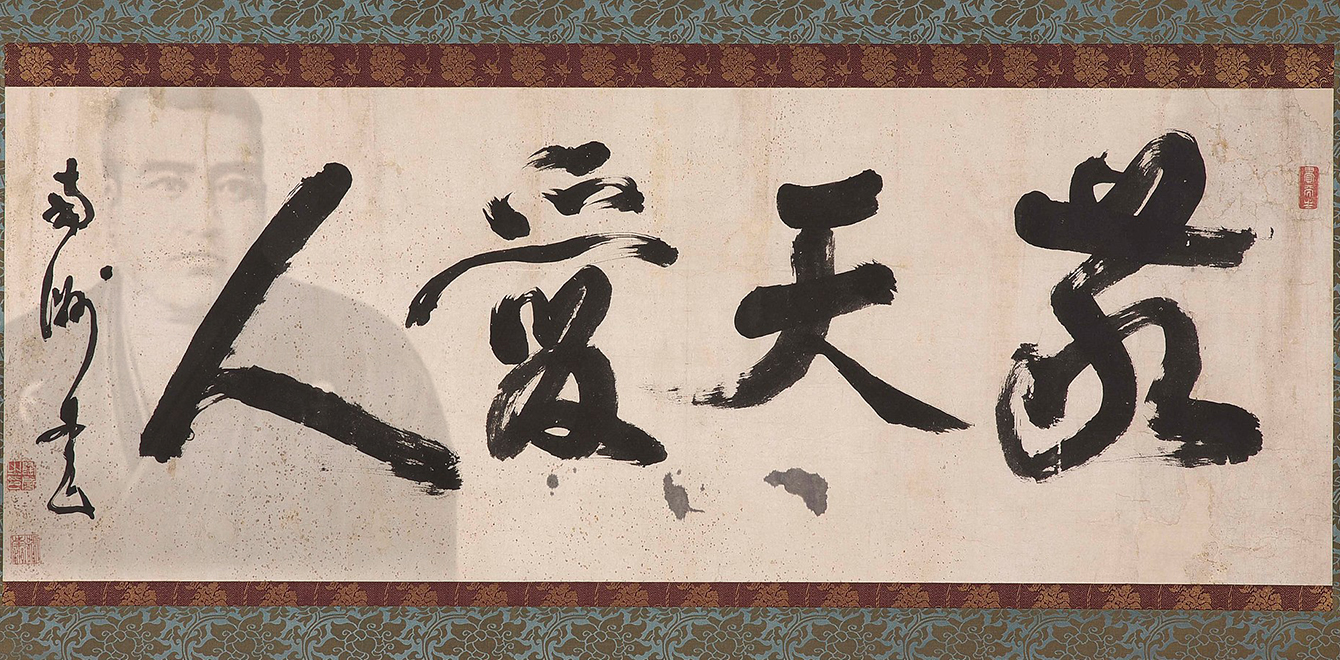

浜崎先生のお話には、「敬天愛人」という言葉が収録された「天と人として踏むべき道」が深く関連しています。また、西郷は人為的に作り出された枠組み(名、官位、金)――「静的宗教」に類似したものに囚われることを嫌い、「心」を無限の<天=自然>の開き、そこから聞こえる「おのずから」のリズムにしたがって「みずから」一歩を踏み出すことに、西郷の倫理=日本人の思想(自然に対する信仰)が見いだせるとまとめられます。

「天」のみならず自然に対しての関心は、浜崎先生がスライドの中に引用した西郷の代表的な3つの漢詩にもあらわれており、「雪」「梅」「霜」「楓」「地」「山」「空」といった言葉が登場します。近い時代を生きた福沢諭吉が民衆の啓蒙や、西洋的な価値観・思想を重んじた一方、陽明学・朱子学・禅といった東洋的な思想を地盤にし、書物/言葉を介してではなく、行動を通じて他者の信頼を集める西郷に、浜崎先生は「日本的霊性」を見出します。

西郷の中に見出される「日本的霊性」は、道元の「禅」、陽明学の思想(武士道を作り出す)、佐藤一斉の『言志四録』などを源流にしつつ、①目的に囚われずに、「今、ここ」に集中し、②自らの「直観」を信じて、③己を超える〈天=自然〉に従う、というものです。浜崎先生は教義学のない日本人にとっては、動き続ける自然/天が「動的宗教」として機能し、それが禅、陽明学、直観を重んじる和歌(自然を取りあげるものが多く、富士山などもポピュラーなテーマ)や、本居宣長の国学、「天」の思想に繋がっていくとまとめられます。

動的宗教とは何か?

浜崎先生の見解では、西郷隆盛の人を惹きつける生き方はベルクソンの「動的宗教」に非常によく重なる部分があり、まとめとして『道徳と宗教の二源泉』(Les deux sources de la morale et de la religion, 1932)が紹介されます。スピノザやエーリッヒ・フロムが取り上げられた前回(第2回)とは異なり今回は東洋思想が重点的に分析されましたが、西郷隆盛という人物の「すごさ」や、なぜ人を惹きつけ「原動力」となりえるかをより概念的に捉え、説明を試みるうえでベルクソンの議論は非常に有益になると思います。

目的論的・機械論的なものとは異なる、予測できない創造的な進化を議論の中で提唱するベルクソンは、日本の思想と同様〈自然=生命〉を取り上げ、それがどのように社会を貫くのかを考え続けており、その帰結にあたるものが晩年著作『道徳と宗教の二元泉』です。

同書では、「生の飛躍」(élan vital /エラン・ヴィタール、生命の意志の流れ)の三段階モデルが提示されます。まず、第一段階として私たちは「本能」を持って生まれ、第二段階として「知性」を獲得し、「知性」による行き詰まり・閉塞感は第三段階の「愛の躍動」(エラン・ダムール)によって超克されるとされ、ベルクソンはそこに「動的宗教」という概念を見出します。

表題にもある「二源泉」の一方は閉じたもの/静的なもの(社会の圧力・圧迫)、受動性であり、私たちは受動性から身を守るために知性を発達させる一方、本能に徹底的に従う存在として節足動物がおり、その最もたるものは昆虫であるとベルクソンは続けます。昆虫は人間と同様の群れを成しますが、群れ全体の生命を維持するために編み出されたのが、働き蜂/蟻、女王蜂/蟻といった「役割の感覚」をで、特に代表的なのとして、ミツバチの熱殺蜂球(巣に侵入したスズメバチを取り囲み、致死温度に持っていく防衛行動)などがあります。ミツバチは群れ/社会の維持に関わる女王バチを守るために命がけの行動にでますが、人間にもそういった防衛のための自己犠牲に類似した感覚があるというのがベルクソンの見解です。

集団を維持しようとする役割感覚は自然や生命と密着した「力」であり、道徳とも言いかえられる無意識の習慣や責務感でもありますが、ベルクソンは道徳と宗教とに分割し、道徳はミツバチ(昆虫)に属するもので、人間は本能(道徳)を後退させる代わりに、考えや選びとる行動に関わる知性を獲得します。しかし、知性は自らを自身に対する反省(他者との切り離し)に追い込み、懐疑や不安、鬱などを誘発してしまいますが、それに対する防御策は何かしら説得力のある虚言や作り話(fabulation)を構築です。懐疑や不安といった、知性からくるネガティブな考えを鎮めるという対処方法のことを、ベルクソンは「仮構機能」(fabulation function)と呼びます。「仮構機能」は物語や枠組みの生成、わかりやすい例としては創世や死後の世界についての物語を構築・共有することによって、「知性」から生じる不安や、自己存在についての懐疑を鎮めるようなもので、宗教と強い結びつきを持ちます。しかし、「仮構機能」によって作られた物語や教義は「静的宗教」として機能し、人々をまとめていきますが、ひとつの世界や価値観に凝り固まる(=イデオロギー化してしまう)という限界があり、ベルクソンは「仮構機能」を超えていく力を持つものとして、「動的宗教」を位置づけます。

「動的宗教」は動いていく力、そのものの魅力を通じて「仮構」(作話、想話とも訳される)されたある枠組みを超えていくというものです。前半部でも触れたように、浜崎先生はユダヤ教が「静的宗教」(教義)であるならば、イエスという存在は教義学/静的なパリサイ派に対して反旗を翻したという点で「動的宗教」であり、彼に惹きつけられた人は教義学に依存していない生き方に感染させられると指摘されます。

第一の源泉である「静的宗教」は閉じられた・静的なものである対し、第二の源泉である「動的宗教」は、開かれたものや動的なもの(内からの熱望・牽引力)であり、生命の流れとの一体性から能動性や朗らかさが生じる状態が、他者に愛や歓喜を伝播・感染させる「愛の躍動」です。「愛の躍動」は「生命」を伝播させる人格の力であり、凝り固まってイデオロギー化した枠組みや教義を前進させる力を持ちうるものとなります。

教条主義的(ドグマティズム)、閉鎖的(ドメスティック)、イデオロギー的に凝り固まった幕末の日本において、西郷隆盛は政敵も含めた数多の人々を「愛の躍動」で惹きつけ、動的なもの=維新に牽引していきました。

西郷の「すごさ」について考える際、その「すごさ」を言語化する際のモデルとして、「動的宗教」という観点に立つと、彼の思想、人物像、功績などがより理解しやすくなるでしょう。

まとめとして、浜崎先生は『道徳と宗教の二源泉』の中から、音楽の比喩に関する部分を引用されます。そこでは、歓喜の伝播や感染といった「愛の躍動」の機能が、音楽への参加に例えられます。「愛の躍動」を実践する人物(ベルクソンは「神秘家」と呼ぶ)が自然と一体なることで一貫したリズムを持ち、そのリズムに他者を引き入れる(人を惹きつける)――その音楽とともに生きたいと思わせることが、私たちが何かを行う際の「原動力」であり、その「原動力」がなければ組織を構成したり、人との関係を取り結ぶことはできないだろうと、浜崎先生はまとめられます。

西郷隆盛にみる、尊敬される人物像とは

西郷隆盛が多くの人を惹きつけてきた理由を複数の観点から分析し、自然を信仰する「高貴なる生」「卓越した人間」であり、無欲であること、宿命を演じること、凝り固まった枠組みを動かす力を持つ、「動的宗教」といたった要素が確認されました。それらをすべて現代に置き換えること・実践することは困難ですが、「静的宗教」的な閉塞感を抱く状況(我々にとっては、現在の金融業界がそれに相当します)で我々はどういった人で〈あるべき〉かを、今一度考える必要がありましょう。

福沢諭吉の議論であれば、組織論やマネジメントと好相性な「公徳」という大義の達成(参考記事)を現代のビジネスに置き換えやすいのですが、複数の著作で思想的枠組みを追いやすい福沢とは異なり、西郷は彼の語りを庄内藩の有志が筆記した『西郷南洲翁遺訓』が唯一の著作であり、なおかつ動き続ける人でもあっため、彼の来歴や格言を追うだけでは、人を惹きつける「原動力」となる要因が見出しにくいのではないか、という印象を持ちました。

ビジネス向けの文脈で『西郷南洲翁遺訓』や西郷が取り上げられる際は、尊敬を集める人の言葉・格言や、リーダーシップを学ぶべき手本として言及されることが多くあり、理想的なリーダー像とは何かを考えるうえでも、今回のお話で取り上げられた「動的宗教」や「愛の躍動」といたった概念・分析枠組みが活きてくると思われます。

加えて、京セラ名誉会長で鹿児島出身の稲盛和夫さん(1932-2022)は『南洲翁遺訓』に多くを学び、「敬天愛人」の精神に基づいて京セラの経営を行い、『敬天愛人 私の経営を支えたもの』(PHP研究所, 1997)、『人生の王道 西郷南洲の教えに学ぶ』(日経BP社, 2007年 )といった著作を残しており、西郷の思想や政治哲学をビジネスにおいて知行合一した代表的な例といえます。また、神田嘉延「西郷隆盛の再評価と稲森経営哲学」(『鹿児島大学稲森アカデミー研究紀要』(6), 2015, 1-51頁 )では、『南洲翁遺訓』と稲森の経営哲学を対置しての分析、西郷の来歴に関する詳細、内村鑑三『代表的日本人』、福沢諭吉による西南戦争後の西郷評など、今回の浜崎先生のお話に関わる部分が多く取り上げられていますので、ご興味のある方は、そちらも合わせてお読み頂ければと思います。

人気記事

まだデータがありません。